業界研究⑨教育業界の人手不足を考察します!~「オープンファクトブック#16」

みなさん、こんにちは。うるる取締役 ブランド戦略部長の小林です。

私たちは「労働力不足解決のリーディングカンパニー」として、日本が抱える深刻な社会問題であ

る労働力不足問題と日々向き合っています。その活動の一環として、当問題の実態や私たちの生活への影響について多くの方に知ってほしいと願い、「オープンファクトブック」を実施しています。ここでは労働力不足にまつわる実態、課題、展望などを解説していきます。

業種ごとに労働力不足を考察する本シリーズ。今回からは、これまでの日本商工会議所・東京商工会議所の報道資料から離れますが、引き続き人手不足が深刻とみられる業種にフォーカスしていきます。

第9回は、教育業界を取り上げます。ただ、教育業界と一口にいっても、各種学校から塾、教室、研究機関まで幅広いことから、このオープンファクトブックでは、比較的、統計資料の多い小・中学校、高等学校、そして特別支援学校を中心に、その現状と背景、課題や解決策に迫ります。

なお、後半は「教育業界の人手不足」をテーマに、雲雀丘学園中学校・高等学校 教頭 道北秀寿先生に行ったインタビューをお届けします。

目次

教育業界における人手不足の現状

文部科学省の資料「「教師不足」に関する実態調査(令和4年1月)」によると、令和3年度始業日時点の「教師不足」人数は2,558人(不足率0.31%)とされています。(※1)

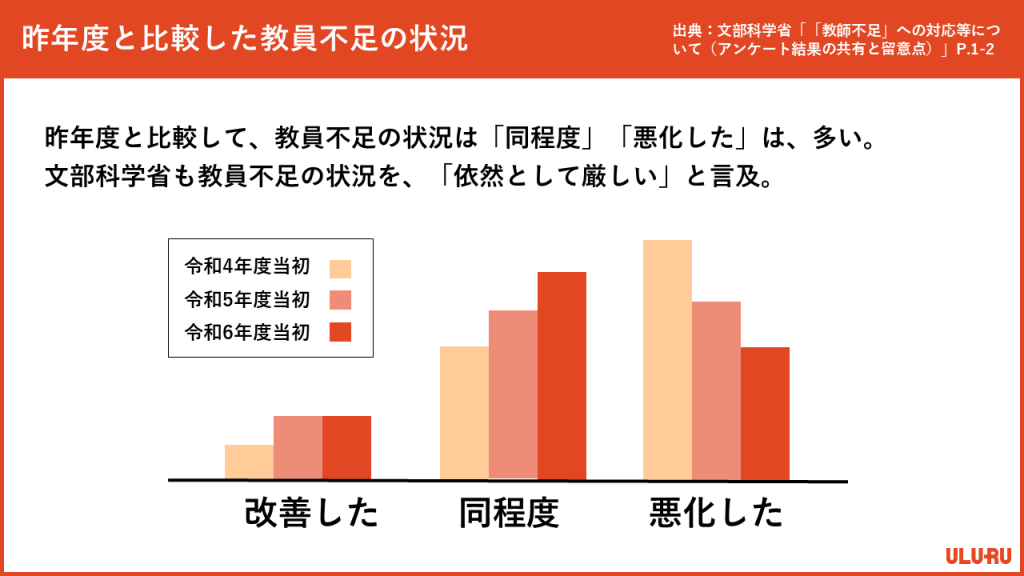

また、同省はその後もアンケート調査を毎年行っており、令和6年7月には全国の教育委員会に向け、「令和6年度当初の教師不足の状況等のアンケート調査について、調査結果を取りまとめ」たとして、その内容を通達しています。(※2)

この資料をもとに年度ごとの総数(小中高、特別支援学校の合算値)をグラフにすると下記のようになり、教員不足の状況は「依然として厳しい」と言及しています。

https://www.mext.go.jp/content/20240709-mxt_kyoikujinzai01-000022259_03.pdf

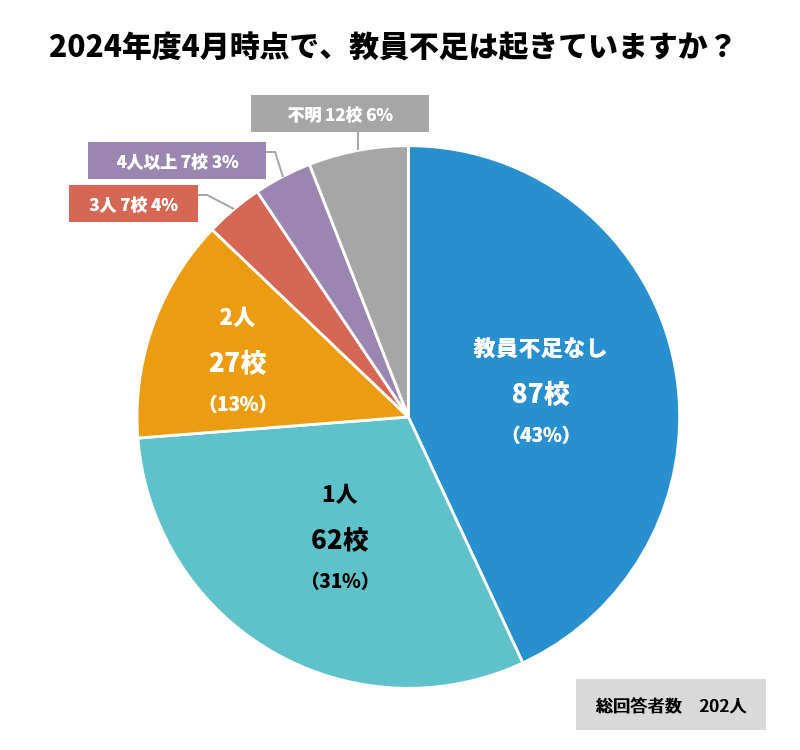

他方、特定非営利活動法人 School Voice Projectが教職員を対象に行った「#教員不足をなくそう!実態調査 ~2024年度春ver~(2024年6月公表)」(※3)でも、解答した半数以上の教職員が「教員不足は起きてい」ると回答しており、ここからも教員不足の実態が浮かび上がっています。

https://megaphone.school-voice-pj.org/2024/06/post-5042/

そのため全国の学校では、年度初めの段階で担任がいないクラスが発生したり、教頭が代わりを務めたり、本来の教科の先生がいない場合には他教科の先生が兼務するといった問題が頻繁に起こっています。

人手不足の要因分析

教職員の人手不足の要因を調べていると、そこには複合的な事情が絡んでいることが分かります。そして、その引き金になっているのが「団塊世代の大量退職」です。

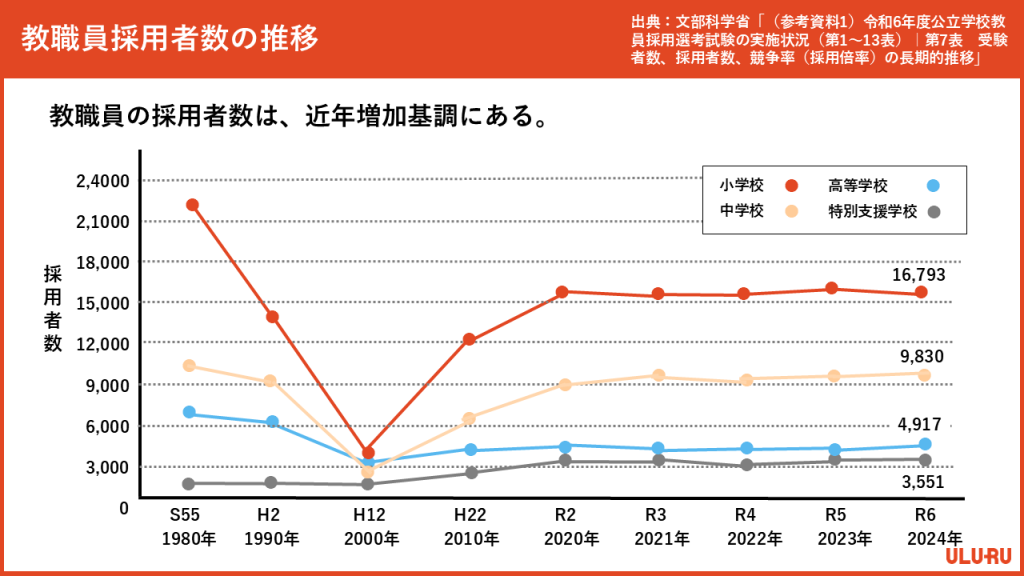

団塊世代の大量退職のピークは2012年から2015年といわれていますが、これから数年後には、団塊ジュニア世代(1971~74年生まれ)の学齢期に合わせて採用された教員の定年退職が控えています。この大量退職を補うために教員採用者数は大幅に拡大されており、小中学校の採用者数は、1980年後半に次ぐ規模になっています。(※4)

https://www.mext.go.jp/content/20250124-mxt_kyoikujinzai01-000039457_2.pdf

しかし、教職員の採用拡大にともない新たな課題になっているのが、「産休・育休を取得する教員の増加」です。子育て世代にあたる20代・30代の教員の増加がその要因であり、文部科学省が一部教育委員会に行ったアンケート調査でも、半数以上が「産休・育休取得者数が見込みより増加」したことが、教員不足の要因として「よくあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と答えています。(※5)

そのため、「正規が増えれば非正規が減る」という関係になっておらず、たとえば、公立小中学校の非正規教職員の割合は、2007年度の9.4%から令和4年度の18.0%まで上昇しています。(※6)さらには、下記の要因もまた非正規教職員増加の理由に挙げられています。

・特別支援学級の増加

・少人数学級の推進

・いじめや不登校、外国籍児童のケアなど、複雑多様化する教育現場への対応

・業務多忙化や精神的負担の増加による、病気休暇取得者の増加

ただし、非正規職員の中で増加しているのは、担当する授業のコマ数に応じて勤務する「非常勤講師」であり、授業だけでなく、学級担任、部活動の顧問なども担当する「臨時的任用教員」は減少しています(※7)。

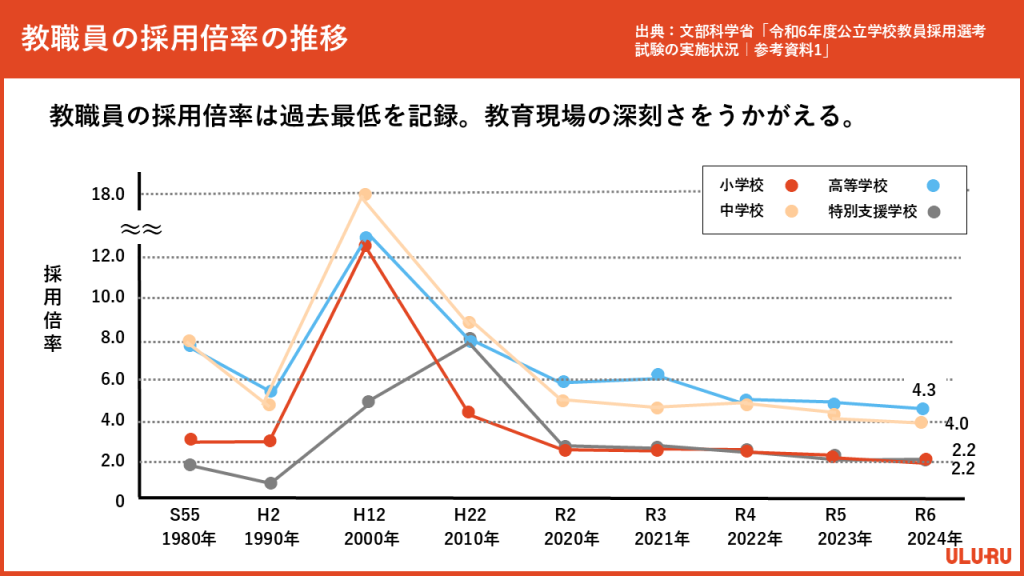

なお、教職員の採用倍率は過去最低を記録しており、教育現場の深刻さがうかがえます。

https://www.mext.go.jp/content/20250124-mxt_kyoikujinzai01-000039457_2.pdf

「なり手は減っているものの、採用者数を確保できているのならいいじゃないか」という人もいるかもしれませんが、この数字は、採用枠の拡大に志望者数が追いついていない側面があるともいえるでしょう。

その理由として挙げられるのが、「教職の魅力の低下」です。長時間労働による業務負担の拡大、長時間労働に見合わない給与体系、いじめ対応や不登校対応、保護者対応の難しさからくる精神的負担の大きさがメディアで報じられることで、教員を目指すことをためらう若者の増加につながっていると考えられます。

教員不足の解消に向けた取組

教員不足は、教育の質の低下や教員自身の心身の健康問題、そして、行事縮小をはじめ学校運営に支障をもたらすなど、その影響は深刻です。ここでは、国の対応の一例に触れつつ、それに基づいた自治体の各種取組を紹介します。

1.国の対応

・教員採用試験の改善・多様化

国は、より多くの社会人経験者や若年層が教員を目指せるよう、自治体に対して年齢制限の緩和や撤廃を促すほか、大学と連携し、インターンシップに参加した学生の採用試験の一部を免除する「大学推薦特別選考」を推進しています。

・学校の働き方改革

既存の教員の過重労働や精神的負担の軽減と定着促進を図るため、「部活動指導の地域移行」「ICTの活用」による授業準備や校務の効率化、教員の授業準備や事務作業をサポートする「教員業務支援員の配置」を進めています。

・待遇改善

先ごろ、教員給与特別措置法の改正法が国会で可決されています。これは現行、残業代の代わりとして月給の4%が一律上乗せされているぶんを、来年から毎年1%ずつ上乗せし、5年後に10%増額するものです。来年1月から施行されます。

2.自治体の取組

・部活動指導の外部委託

教員の長時間労働の要因の一つに数えられる部活動の指導を、外部の指導者に委託する動きが進んでいます。メディアでもよく取り上げられていることから、ご存じの方も多いでしょう。

たとえば、東京都渋谷区では区内の公立中学校が合同で部活動に取り組む『シブヤ「部活動改革」プロジェクト』(※8)が行われており、生徒にとっても「自分の通う学校に無かった部活に参加できる」「他校生徒との交流が生まれる」といったメリットが生まれています。このほか、文化庁のガイドラインに基づき、各自治体では、休日の部活動を地域クラブや民間スポーツ施設が主体的に行う「地域展開」が進められています。(※9)

・事務業務のDX

学校給食費、リコーダーや習字道具といった教材代の徴収にあたっては、金額が印字された封筒にお金を入れて担任に提出する、というところがいまだに多く、煩雑な管理や現金を扱うリスクが教員の負担になっています。その点、千葉県御宿町では、2021年10月から徴収金システムを導入しており、教職員の業務負担軽減と保護者の利便性向上を実現しています。(※10)

また、学校からの通達、保護者からの欠席連絡など、プリントや電話を介していた連絡業務も、最近ではアプリを通じて行われています。たとえば、株式会社 Fusicが提供する『sigfy』は教育委員会や公立小中高を中心に622団体が導入しており(※11)、印刷業務や電話対応に割く時間の削減等につながっています。

・教員志望者へのインセンティブ強化

教職員のなり手不足に歯止めをかける動きも活発です。たとえば、東京都は2025年度から幼稚園と小中高の教員を対象に、大学奨学金の返還額の2分の1(最大150万円)を支援する「奨学金返還支援事業」を行う(※12)ほか、福岡市でも令和8年度採用者のうち、特別支援学校教諭免許状を持つ新規採用者に対し、最大54万円の支援を行う「教員奨学金返還支援事業」をスタートする予定です。(※13)

また、各県共通して行われているのが「ペーパーティーチャーセミナー」です。これは、教員免許を持つ教職未経験者が教員として働くことを支援する取組であり、相談会や模擬授業講座、パネルディスカッションなど趣向を凝らしたプログラムを通じ、教職の魅力を発信しています。

教育業界の人手不足~雲雀丘学園中学校・高等学校 教頭 道北 秀寿先生に訊く

ここからは「教育業界の人手不足」をテーマに、学校法人雲雀丘学園 雲雀丘学園中学校・高等学校 教頭 道北 秀寿先生に行ったインタビューをお送りします。

道北秀寿先生プロフィール

「人づくり」への思いから教職を志す。大学卒業後、兵庫県立高校の数学教師として6年にわたり教鞭をとったのち、民間企業に転職。その後、再び教職への熱意が芽生え、2006年、雲雀丘学園に教員として着任。2022年4月から現職。現在は教員採用、学校広報、カリキュラムの編成に携わる。教員歴は今年で25年目を数える。

雲雀丘学園中学校・高等学校について https://hibari.jp/

兵庫県宝塚市にある私立の中高一貫校。「孝道」「親孝行」を基本とした人間教育をとおし、学習面だけでなく、豊かな人間性を育む教育にも力を入れている。「探究教育」「グローバル教育」「サイエンス・環境教育」そして、「キャリア教育」など、学校内に閉じない独自の学習プログラムも充実。

――まずは、オープンファクトブックをお読みになっての感想を聞かせてください。

他業種のオープンファクトブックにも目を通しましたが、学校も企業も求める人材像や理念的な考え方には共通項がある、と改めて感じました。というのが、教職員は内に閉じることが多く、採用に関しても非常に独特です。そのような世界にいながら他業界はどうなのだろうか、と気になっていましたが、その点、手段は違うものの社会とのズレはないことを確認できたように思っています。

――オープンファクトブックでは「採用倍率の低下」を教員不足の要因に挙げましたが、道北先生の視点から、さらなる解説をお願いできますと幸いです。

このオープンファクトブックでも指摘されているとおり、採用倍率は1倍を超えているから大丈夫というわけではありません。そして、ここには注意点があります。

以前の教員採用試験は全国の都道府県がほぼ同時期に実施していたので、受験者は原則として一つの都道府県・政令市しか受験できませんでした。しかし、現在はさまざまな日程で行われているため、一人で複数受験できます。そのため、内定を出しても辞退者が相次ぐケースが増えています。

去年は高知県で内定者の約7割が辞退することとなり、追加試験が行われています。そして、熊本市でも1回の試験では採用数を確保できず、二次募集を行ったものの教科によっては充当できませんでした。そのため、予定数の教員が足りない状態のまま、今年度がスタートしています。

――受験者数がダブルカウント以上になっているため、実際の採用倍率はさらに低いことがうかがえますね。そして、この状況に対し、質の面からも心配の声が上がりそうです。

そうですね。以前、企業の採用に携わる方から、「倍率が3~4倍に達しないことには、意中の人は採用できない」という話を聞いたことがあります。教員とは、大学を出たばかりの若者が、児童・生徒だけでなく保護者に対しても指示を出すような特殊な仕事です。これができるのも「教員免許」を持っているからです。そういう側面からも採用は簡単であってはならないと思います。

――教職員の不足が起こる要因として、他に考えられることはありますか。

その前に、教育の領域においては、「教員数=サービス品質」のようなところがあります。たとえば、コロナのときにオンライン授業を行いましたが、これならクラス40人といわず、1学年200人が同時に同じ授業を受けられることに気づきました。しかし、「生徒のケアが希薄になるのでは」との懸念から受け入れてもらえず、広がりは限定的でした。この事例からも、教育の現場ではツールによる効率化ではなく、教員の数が求められているように感じます。

ただ、授業だけで「忙しい」「人手が足りない」と言っている先生はいません。教員の多忙感の根本にあるのは、仕事の「種類」の多さです。事実、教員とは“なんでも屋”です。勉強を教え、部活動のコーチをし、学年費の会計もする。公立校では給食費の督促まで行っていると耳にしたことがあります。さらには、いじめ事案など生徒指導の方法が法律によって定められているので文書を作成する仕事も増えていますし、ウェブサイトも自分たちで更新しています。このように授業以外のあれこれがあるから忙しいんですね。ですから、その「たくさんある種類」を担当制にして適切に業務分担できれば、学校の人手不足を解決する糸口になるんじゃないかなと思っています。

ちょうど、複数の学校の事務を共同処理する「共同学校事務室」という制度が出てきています。いままでは学校ごとに数人の事務員を配置していましたが、それを集約して処理するような動きです。これはどう考えたって、そうすべきだと思います。教員のマルチタスクを減らすことは、今後ますます進めていく必要があると考えています。

ただ、公立校は、採用はもとより学校運営のルールが条例などで決まっているので、私立校のようなフレキシビリティのない点は本当に大変だと思います。部活動の地域移行にしても住民の理解を得ないとなかなか進みません。神戸市は『コベカツ』といって平日も含めて外部委託する方針を出しました。一方、熊本市は学校での部活動を継続する方針を出したため、SNS上では失望の声が広がっていると聞きます。「こうした業務負担の多そうな自治体の教員採用倍率は、ますます下がるんじゃないか」「数字には現れなくとも優秀な人材は敬遠するんじゃないか」と、SNS上では盛んに言われています。

――続いて、教員採用市場の実態について聞かせてください。

これには大きな変化を感じています。それまでの教員採用試験とは、民間企業は受けずに教員になることを熱望する人のものでした。これは公立も私立も同じです。そのため、民間企業が5月や6月に内定を出すなか、教員採用試験は夏休みに行われていました。それでも何十倍と応募がありましたが、近年は企業と比較・選択する学生が多く、教育実習生も民間企業からの内定を持って実習を行い、採用試験を受けていきます。教員試験をパスしても、企業の方が条件がよければそちらに行ってしまうんですよね。結局、これまでは教員志望者の集団内でのみ採用活動をしていましたが、現在は民間企業も参加する「就活」を前提とした採用活動が求められるようになったということですね。

――必ずしも、教員になりたい人ばかりではないということですね。

そうなんです。背景には、まず初任給の違いがあります。民間企業は上がっていますが、教員はなかなか追いついていないのが現状です。

社会的な安定が早いのも民間企業です。半年の試用期間を経て本採用となりますが、公立校の教員は1年の条件付き採用と決められています(一般の地方公務員は6か月)。「1年経たないと人間性が分からないから、採用は慎重に」というのが法的な立て付けになっています。そして、私立では大学を卒業したばかりの先生は、多くが常勤採用という形で1年ごとの契約です。そして、学校によって異なりますがおおむね3年が経って、「この先生なら大丈夫」と思えたら正規採用に切り替えるんですね。となると、早く身分が安定する企業を選ぶ気持ちは分からなくはありません。

学校も民間にならえばいいじゃないか、と言われるかもしれませんが、教員という仕事の特性上、リスクが高くて踏み出せないのが実情です。ここで民間企業に競り負けてしまうことも、教員不足の背景にあるといえるでしょう。

――学生としては、公立と私立、どちらで教鞭をとるか、そのイメージにさほどの違いはないものでしょうか。

それが、公立の場合は企業でいう『配属ガチャ』があるんです。たとえば、離島勤務の可能性もありますし、高校だと進学校から教育困難校まであります。職種がまったく異なるといっていい職場での勤務を突然命令されるわけです。ちなみに、勤務校が内定するのは3月です。年度末に配属校に面談に行き、校内の様子を目の当たりにした結果、「ここじゃない」と、再び就活を始める人もいるようです。

その点、私立はその学校に勤めることが明確なうえで応募するため、こうした事態を避けられます。そこは学校側にとってもメリットだと思います。私たちも学校のアピールを最大限行い、この学校で働くというイメージを持ってもらったうえで採用選考をしています。

――このまま、私立校のお話を聞かせていただきたいのですが、まず採用となるとどのようなプロセスで進めているのでしょうか。

以前はウェブサイトに「教員募集のお知らせ」を載せれば、多くの応募があったのですが、現在は教員専用のリクルートサイトに情報を掲載するほか、求人サイトも活用しています。ここには新卒・現職問わず私立学校に勤務したいという希望を持っている方が情報を登録されているので、それを見てダイレクトメールを送っています。「オンラインで学校説明会を開きますが、参加しませんか?」と。これは割と反応がいいですね。

――不特定多数の方に向けたコミュニケーションから、1対1へと移行された、ということですね。

そうですね。むしろ、そうしないことには採用は難しくなっています。また、以前は派遣事業者経由で紹介を受けたこともありましたが、この場合はエージェントに成功報酬が発生し、それが結構な負担となってしまいます。この報酬金額も年々値上がりしています。それだけニーズがあるということでしょう。

――改めて、貴校の人手不足感はいかがですか。

いまが採用シーズンなので毎日のように願書が届いていますし、現状も定員を充足しているので、不足感はさほど感じていないのですが、育休、産休の代替要員を見つけることは課題になっています。中高は教科ごとの免許制のため、たとえば、国語の先生が育休に入るのなら、国語の先生を探さなければならず、これがなかなか難しい。また、男性の場合、育休期間は数か月と短いケースが多いんです。

――なるほど。短期間過ぎて、逆に確保が難しいんですね。

やはり年間通じての雇用でないと見つかりません。数か月の場合、代わりの先生には、予定よりやや長い期間の勤務を条件として提示することもあります。費用はかかりますが。

――人手不足感について、横のつながりでお聞き及びのことはありますか。

特定の教科の先生が取れない話はよく聞きますね。ただ、これは学校のカラーもあると思います。たとえば進学重視の学校と部活動重視の学校では、採用の考え方も大きく異なります。志望者も学校のカラーをよく見定めているように感じます。

そう考えると、私立校の採用は学校の人気投票でもあります。「受験生の数」に続く、一つの指標だな、と。私立校の中でも人手不足の深刻度は、かなり差があるのではないでしょうか。

――ところで、教員不足が起きた学校は、どういう対応を取るのでしょうか。

新入生の定員を減らすことは私立の経営的には難しいため、教員一人当たりの生徒数を増やして、その間に手を打とうと問題を先延ばしすることになります。これは教育の低下にもつながるので、早期の是正が求められますが、だからといって待遇をよくして大量に採用するほうに舵を切ることは難しいんですね。

これは公立も同じです。なぜなら、10年後には子どもの数が3分の2になるからです。年間67万人ほどしか子どもが生まれていないのに、いま、多くの教員を採用する経営判断はできません。本校もしかり、そうならないように5〜10年を見通した採用計画を立てる必要があります。変化に対応するためにも、退職された教員の非正規雇用など教員の数を調整する仕組みが必要なことも、一つの真実です。

ただ、私立の場合、前向きなアクションを取ることができます。現在、関西の私立中学進学率は10%ですが、関東のように20%の水準になれば、受験生の数的規模は維持できます。「新規顧客の開拓」を生き残り戦略として各校が協力して進めていければと思います。開拓の成功を予定して教員採用をできない点はもどかしいですが。

――続いて、人手不足対策、効率化の視点から貴校の取り組みを聞かせてください。

まず、紙類をクラウド管理に変更したため、ペーパーレスがずいぶん進みましたし、採点や成績管理などの業務もデジタルで効率化しました。保護者宛ての手紙など文書を書く仕事も、一部AIの活用も検討しています。

それから、制度の面では、部活動も含めて勤務時間管理をきちんとしています。先述のとおり、志望者は条件のよい学校を選ぶ傾向にあるので、そこは意識しています。そして、本校は土曜日も授業があるため、平日に休みを必ず1日取得できるようにしています。これも先生にとっての魅力になると思います。

もう一つ、研修制度ですが、希望者にはどんどん活用してもらっています。実際、複数の職員が大学院の博士課程・修士課程で学んでいます。

こうした取組をとおし、教員にとって魅力的な学校づくりを進めていますが、これは学校改革にもつながり、生徒・保護者にとっての魅力的な学校にもつながります。引き続きどんどんやっていきたいです。

――最後に、教員不足解決のために、国や業界に求めたいことがあれば、聞かせてください。

前向きなお話からすると、いま、「高等学校における博士人材の活用」が進んでいます。資質があるのなら特別免許状(教員免許を持たないものの優れた知識や経験を持つ社会人に対し、学校教育の多様化や活性化を目的に授与する免許状のこと)を交付して学校教員として採用できる、というものであり、個人的には歓迎すべきことだと思っています。少々逆説的に聞こえるかもしれませんが、採用環境が悪いのなら免許などの条件を緩和して、たくさんの人が入ってきやすい状況にすべきだと思っています。

一方、学校側も科学技術や学問の広がりに対応しきれていない面があります。子どもたちのプログラミングやデータサイエンスなどへの関心にしっかり応えていくのであれば、やはり多様な人が教育現場に入ってくるべきですし、国は入りやすい環境を整備すべきだと思います。

ただ、教育現場に入る人のチェックは必要です。いま、教員の不祥事が問題になっていますが、児童生徒への被害を防ぐためにも、日本版DBSのような制度運用は不可欠と考えます。

このほか、マイナンバーの活用を教育現場にも拡大してほしいですね。たとえば、転校にともなう学籍移動は非常に手間で、担当者は1日がかりで対応しています。また、卒業証明書も近年の卒業生ならまだしも、ときに数十年前の卒業生から請求されることがあり、確認作業が大変です。その点、学籍の確認や学歴証明がマイナンバーでできるようになると、学校で担う事務作業の軽減につながると思います。

言いたいことは尽きませんが、公立私立を問わず、業界を魅力的にすれば人は集まってきます。これは他の業界とまったく同じです。本校は、「学校は特別」「学校は独特」という考え方に与することなく、引き続き他業界の活動を参考にしながら、魅力ある学校づくりにいっそう取り組んでまいります。

終わりに

教員不足が深刻化するなかでも、雲雀丘学園は「人を惹きつける学校づくり」に挑み続けています。採用手法の個別化、勤務時間管理制度の整備、研修や大学院進学の支援など、教職の魅力を高める実践が随所に見られました。効率化と人間性を両立しつつ、教育の質を守り抜くその姿勢は、次代の学校像を示す先駆的なモデルといえるでしょう。

教員不足は団塊世代の大量退職が大きな要因であり、その穴を埋めるための大量採用による若手教員の増加と、過酷な労働環境が複合的に絡み合い、深刻化していることが分かりました。この状況を改善するためには、単に採用数を増やす策に講じるのではなく、教員の働き方改革を推進し、教職が魅力的な職業として認知されるための環境整備が不可欠です。実際、各自治体、各学校は教職員の負担軽減のアクションに積極的に取り組むことで、「教職の魅力づくり」に努めています。本オープンファクトブックで取り上げた事例は、そのほんの一部に過ぎず、調べれば調べるほどに先進的かつユニークな取組があらゆるところで行われていることが分かります。

教育は、国の未来を形作る最も重要な投資です。質の高い教育は、知的好奇心と探求心を呼び起こし、新しい価値を創造するイノベーションを生み出します。これらは、その「教育」を担う教職員があってこそ実現できることであることから、教員のなり手不足の解消は日本の喫緊の課題といえるでしょう。

まとめ

・公立校の教員は不足している。その引き金は、団塊世代の大量退職にある

・教育業界にまつわるネガティブなイメージから、教員採用倍率は過去最低を記録している

・若手教員の産休・育休中の代替要員の確保も、課題の一つである

・国は教職員試験の見直し、報酬改善などを講じることで教員確保に努めている

・自治体でも部活動の地域移行や事務仕事のアウトソーシングが進んでいる

・私立雲雀丘学園中学校・高等学校の道北教頭先生は、「教員の多忙さ、人手不足感は、授業や生徒対応以外の、仕事の種類の多さに起因」と指摘している

・道北先生は、「教育免許を持っていなくとも、資質のある人が教育現場に入ってきやすい環境づくりを国に期待したい」と話す

■参考・出典

※1 文部科学省「「教師不足」に関する実態調査 (令和4年1月)」P.3

https://www.mext.go.jp/content/20220128-mxt_kyoikujinzai01-000020293-1.pdf

※2 文部科学省「教師不足」への対応等について(アンケート結果の共有と留意点)」P.1-2

https://www.mext.go.jp/content/20240709-mxt_kyoikujinzai01-000022259_03.pdf

※3 特定非営利活動法人 School Voice Project「#教員不足をなくそう!実態調査~2024年度春ver~(2024年6月公表)(2025年7月14日閲覧)

https://megaphone.school-voice-pj.org/2024/06/post-5042/

※4 文部科学省「令和6年度公立学校教員採用選考試験の実施状況|第7表 受験者数、採用者数、競争率(採用倍率)の長期的推移」

https://www.mext.go.jp/content/20250124-mxt_kyoikujinzai01-000039457_2.pdf

※5 文部科学省「「教師不足」に関する実態調査 (令和4年1月)」P.10

https://www.mext.go.jp/content/20220128-mxt_kyoikujinzai01-000020293-1.pdf

※6 参議院「立法と調査 2024. 6 No. 467」P.15

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2024pdf/20240627003.pdf

※7 文部科学省「「教師不足」に関する実態調査 (令和4年1月)」P.11

https://www.mext.go.jp/content/20220128-mxt_kyoikujinzai01-000020293-1.pdf

※8 部活動改革プロジェクト – 一般財団法人 渋谷区スポーツ協会

https://shibuyasports.com/unitedclub/

※9 文化部活動改革~部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備~(部活動改革ポータルサイト) | 文化庁

https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/sobunsai/93972201.html

※10 御宿町が学校給食費の公会計化で当社の「楽々クラウド決済サービス」を導入~毎月の徴収業務を自動化し公会計化を推進~

https://www.ntt-finance.co.jp/news/detail.html?id=211001_2

※11 導入事例 | sigfy (シグフィ―) – 導入・運用がとにかく楽な連絡サービス(2025年7月14日閲覧)

https://sigfy.jp/casestudy/index.html

※12 東京都公立学校教員及び幼稚園教諭のための奨学金返還支援事業|東京都公立学校教員採用ポータルサイト

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/scholarship_repayment_support.html

※13 福岡市 教員採用について

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/kyoshokuin/ed/kyouinn01.html