既婚女性の現状を考察します~誰もが「ちゃんと働く」実感を得られる社会とは ~「オープンファクトブック#17」

みなさん、こんにちは。うるる執行役員CCO ブランド戦略部長の小林です。私たちは「労働力不足解決のリーディングカンパニー」として、日本が抱える深刻な社会問題である労働力不足問題と日々向き合っています。その活動の一環として、当問題の実態や私たちの生活への影響について多くの方に知ってほしいと願い、「オープンファクトブック」を実施しています。ここでは労働力不足にまつわる実態、課題、展望などを解説していきます。

さて、うるるは9月8日に、女性の働き方と生活のバランスに関するプロジェクト『はたらく私の「じぶん配分」白書』のウェブサイトを公開しました。本プロジェクトでは、『女性の「就労と時間配分」実態調査』をはじめ、多様なライフステージにおける働き方の工夫や課題を紹介しています。これは、誰もが自分らしく「ちゃんと働く」実感を得られる社会の実現を目指すための当社からのサジェスチョンであり、私たちが発表した新たな労働力の概念「埋蔵労働力資産」(※)の創出・活用を推進する取組の一環でもあります。

そこで今回のオープンファクトブックは「既婚女性」にフォーカスを当て、既婚女性を取り巻く社会の実態を考察するとともに、誰もが自分らしく「ちゃんと働く」ために、社会や企業はどのような働きかけができるのかを考えてみたいと思います。

また、後半では当社の既婚女性社員の一人であり、10年のキャリア断絶期間を経て活躍している森田南央子に行ったインタビューをお届けします。

なお、本オープンファクトブックでは、2023年5月に「女性活躍」を取り上げています。こちらもあわせてご覧ください。

目次

既婚女性の現在地

まずは、官公庁のデータから、既婚女性の実態を見ていきます。

厚生労働省の調査によると、共働き世帯の数が片働き世帯の数を逆転したのは、1996年のことです。以降は共働き世帯が常に上回って推移しており、2022年現在、共働き世帯は片働き世帯の2.34倍に上ります。

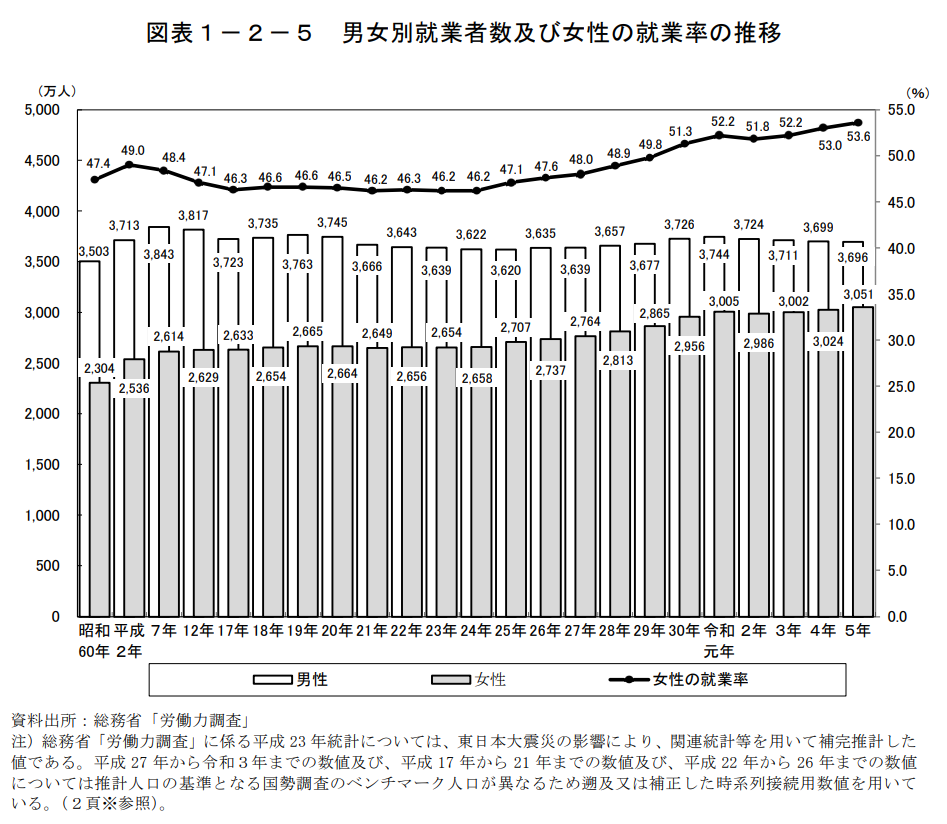

実際、女性の就業者数は緩やかながらも右肩上がりに伸びており、令和5年現在の就業率は53.8%と、日本の女性の半分以上が、社会に出て活躍しています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/23-01.pdf

しかし、女性の多くは「非正規雇用」としての就業です。男性の現役世代のおよそ8割が正規雇用で働くのに対し、女性は25~29歳の59.7%をピークに正規雇用で働く人は下降線をたどっています。

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/html/zuhyo/zuhyo02-02.html

なお、女性の就業率は50代まで70%超で推移しています。第一子出産における母の平均年齢は、2023(令和5)年現在、31.0歳(※2)であることを踏まえると、多くの女性が出産を機に正規雇用から何らかの就業形態に切り変えて働いている、といえそうです。

既婚女性が非正規雇用を選ぶ理由

各省庁の資料から、女性の就業は年々増えているものの、とりわけ30代以降の働き方として非正規雇用を選択する人の多いことが分かりました。この章では、その要因に二つの側面から迫ってみたいと思います。

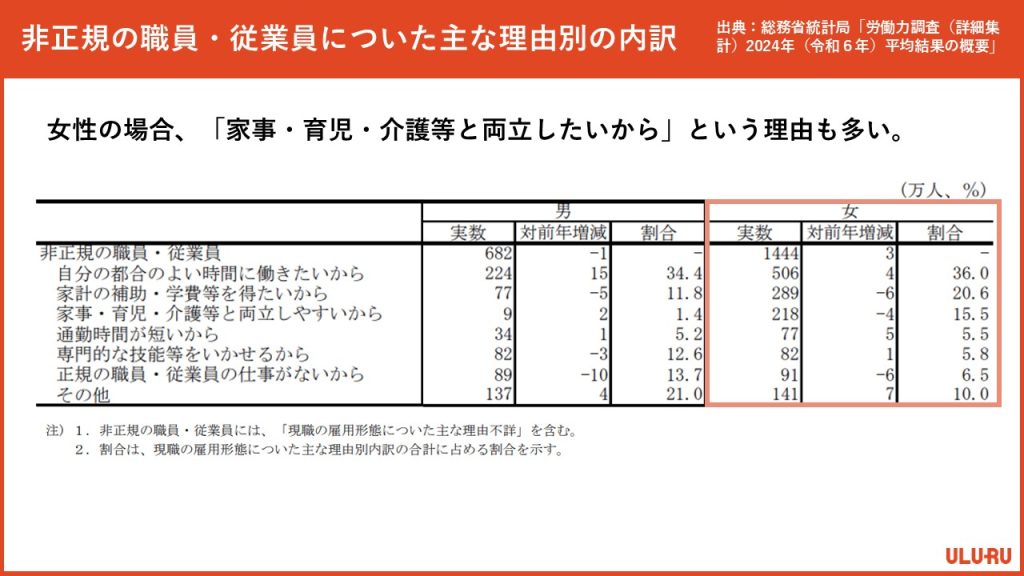

1. 労働者側の選択

総務省の調査によると、非正規雇用を選ぶ理由として最も多いのは「自分の都合のよい時間に働きたいから」です。特に女性の場合は、「家事・育児・介護などと両立したいから」という理由が多く、家庭と仕事のバランスを取りやすい働き方を求めていることがわかります。

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/pdf/gaiyou.pdf

「家事や育児に時間を割かなければならない。だから、柔軟に働ける環境がいい」。既婚女性の多くがそのように考える背景には、女性の社会進出は進んだものの、家庭内分業が進まない現状がありそうです。

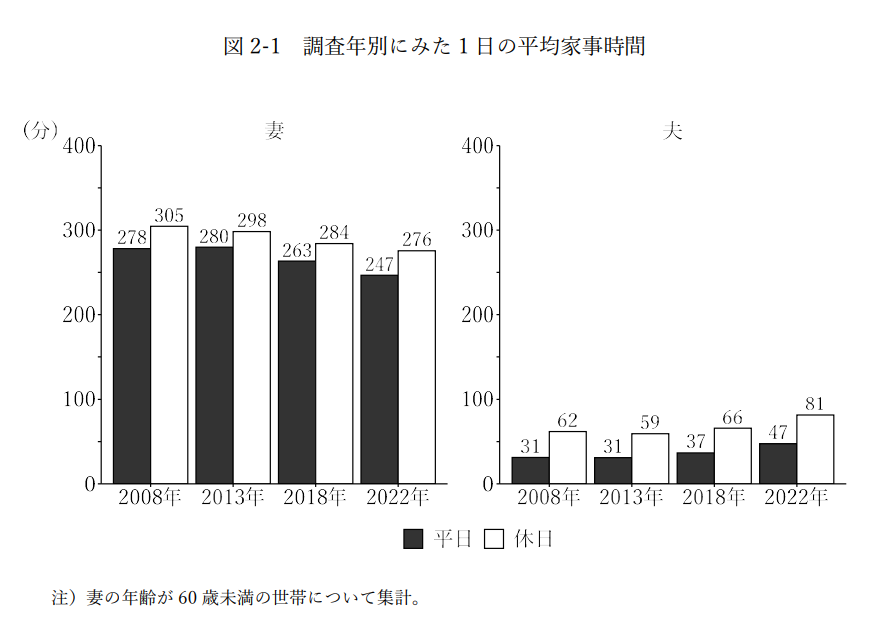

国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、妻の1日の平均家事時間は平日247分、休日276分に対し、夫は平日47分、休日81分と、大きな開きがあります。女性はどんどん外に働きに出ているにもかかわらず、夫婦間の家事分担は、ここ14年のあいだで大きな変化は見られていません。

https://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ7/Mhoukoku/kateidoukou7_kekka_20240426.pdf

この現象は、家庭内に根強く残る旧来の性別役割分業意識に起因していると考えられるものの、だからといって夫が家庭参加に消極的であると結論づけるには短絡的です。

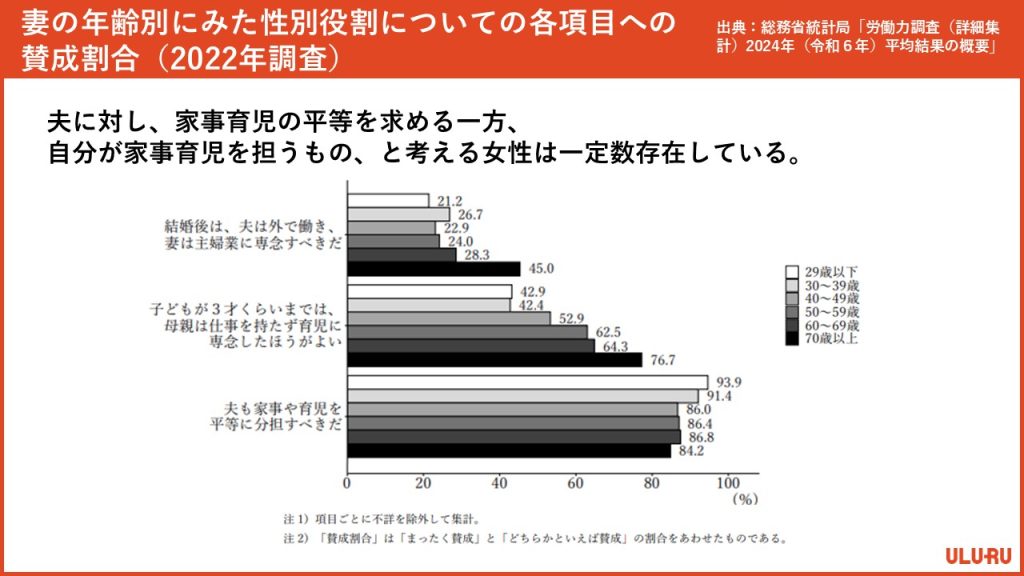

下記の調査では、現役世代(29歳以下~59歳)にあたる妻の多くは、「夫も家事や育児を平等に分担すべきだ」と考えている一方、「結婚後は、夫は外で働き、妻は主婦業に専念すべきだ」あるいは「子どもが3才くらいまでは、母親は仕事を持たず育児に専念したほうがいい」といった考えも一定数あることが分かっています。

このデータは、妻自身が家事・育児の多くを担うことをやむを得ないと受け入れている側面があることも示唆しています。

https://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ7/Kohyo/keteidoukou7_gaiyou_20240308.pdf

ただし、別の調査では、育児や介護、家事と仕事の両立の困難さを考慮し、「結婚後は夫が外で働き、妻が専業主婦になるべきだ」という考えに賛同する妻もいることが分かっています。(※3)

社会参加における男女平等が進む一方で、家庭参加における男女不平等が続くという課題は解消されておらず、家事育児の負担は既婚女性のキャリア形成を阻害する大きな要因になっています。

2.所得控除の問題

これは、いわゆる「年収の壁」といわれるものです。妻が非正規雇用で働く家庭の多くは、配偶者控除や扶養手当といった制度を利用しています。これらの制度は、妻の年収が一定額以下であることが条件であり、正規雇用に移行して年収が増えると、社会保険料の自己負担が発生し、家庭の手取り収入が減る可能性があります。

こうした“働き損”を避けるため、多くの既婚女性が労働時間を調整し、意図的に年収を壁の範囲内に抑えています。この問題が、既婚女性が非正規雇用から正規雇用へ移行する大きな障壁となっています。加えて、正規雇用への移行は長時間労働を前提とするため、家庭との両立が困難になると考える既婚女性は少なくありません。

これらの要因から、既婚女性は自身のキャリアや収入の増加よりも、家計の手取り収入の維持を優先する傾向が強く、非正規雇用のままでいることを選択しがちです。これにより、既婚女性の能力が十分に発揮されず、キャリアアップの機会が失われるという構造的な問題が生じています。

誰にとっても働きがいのある社会をつくるために

男女ともに仕事と家庭を両立するための制度は、国や企業によって拡充され、特に男性の育児休業取得を促す取組も増えています。しかし、こうした制度の整備だけでは十分とはいえません。男性が育児に積極的に参加することが当たり前となるような文化の醸成や、家庭内での労働を公平に分担する意識の定着には、依然として多くの課題が残されています。

そのようななか、国や自治体、そして企業はどのような取組を進めているのでしょうか。各事例の中から、誰にとっても働きがいのある社会をつくるためのヒントを探ってみたいと思います。

1.国の取組

国は、育児・介護休業法の改正を通じて、男性が育児に参加しやすくなる取組を進めています。これまでにも、「育児休業制度の拡充」「育児休業給付金の拡充による経済的支援」「産後パパ育休(出生時育児休業)」の制定が挙げられるほか、企業に対しては、「育児休業の取得促進」「育児休業取得状況の公表義務化(従業員1,000人を超える大企業が対象)」などを求めています。

このほかにも、保育所はもちろん、子育て中の女性の再就職を支援する「マザーズハローワーク」、託児所付きの「職業訓練校」の整備、企業に向けては、子育て中の女性の働きやすさを可視化するための『くるみん認定制度』の制定など、さまざまな施策を行っています。

2.自治体の取組

各自治体も、子育て中の女性を支援するさまざまな活動を展開しています。たとえば、鳥取県では、『鳥取県デジタル専門人材育成プログラム』と称した、プログラミングやWebデザインの講座を無料提供しており、スキルを身に付けた女性に対し、在宅ワークによる時間や場所に縛られない働き方を支援しています。(※4)

一方、大阪府箕面市は、市役所の中に事業所内保育所を設置しており、子育て中の職員が働きやすい環境を整備しています。これにより、子育てと仕事を両立しながらキャリアを継続できるようサポートを行っています。(※5)

3.企業の取組

そして、企業においても既婚女性のみならず、誰もが自分らしく働ける環境整備が進んでいます。たとえば、リモートワークやフレックスは働き方として定着していますし、小さい子どもを育てている社員のために、事業所内保育所、事業所内学童を設置する企業も少なくありません。

各企業がさまざまな工夫を凝らすなか、よく知られる事例の一つに、伊藤忠商事株式会社が2013年度より行っている「朝型勤務制度」があります。朝5時から8時の早朝勤務を推奨するこの制度により、社員は15時退勤も可能であり、業務や私生活、家庭の状況に合わせ、より柔軟な働き方を実現しています。さらには、他の制度との相乗効果により、労働生産性の大幅な向上につなげています。(※6)

このほか、株式会社LIXIL、株式会社帝人、株式会社ゲオホールディングスをはじめとする多くの会社が、出産や育児を含む、さまざまな事情で退職した社員を再雇用する『カムバック制度』を導入しています。なかでも、LIXILは女性社員のキャリア継続を支援するという意思表示を強く出しています。

カムバックした社員は、即戦力としても期待でき、人材不足の解消や採用・教育コスト削減の面でも効果が大きいといえるでしょう。(※7、8、9)

そして、私たち個人もまた、家事・育児にかかる時間や工数の見える化を行い、妻と夫双方が納得のいく形に再分担を行うほか、ベビーシッターサービスや家事代行会社の活用、自動掃除機や食器洗浄機といった時短家電、IoT家電の活用による、家事育児のアウトソーシングを進めることで、既婚女性の時間や負担の軽減を図り、誰もが「ちゃんと働く」ことのできる社会づくりに参加できるといえるでしょう。

既婚女性インタビュー~うるる社員 森田南央子に訊く

ここからは、既婚女性である当社社員 森田南央子に行ったインタビューをお届けします。

森田は現在、中学生から大学生まで3人のお子さんを育てながら正社員として働いています。しかし、再び働き始めるまでには10年のキャリア断絶期間を経験。本インタビューでは当時の森田が感じた葛藤や苦悩をはじめ、誰もが「ちゃんと働く」ため、これからの企業や社会に期待することを語ってもらいました。

森田南央子プロフィール

2021年7月、うるるに業務委託としてジョイン。翌年10月から正社員に。現在はNJSS事業本部 インサイドセールス2課の課長を務める。2022年度、社内表彰の一つにあたる「オーナーシップ賞」受賞。2025年度、優秀なマネージャに贈られる「ブロンズコア賞」受賞。入社以来、自宅のある関西からフルリモート勤務。

――森田さんのキャリア断絶は、何が発端になったのですか。

結婚を機に、5年近く働いていた会社を退職したことです。昇進の話も出ていたのですが、それを受けるとしばらくは仕事優先の暮らしになることが分かっていました。また、結婚後はすぐに子どもを産んで家庭を築きたいという希望があったので、そこまで深く悩むことはありませんでした。

その後、第一子が産まれ、以後、3年おきに3人の子どもに恵まれました。ですので、10年にわたり切れ目なく育児をしてきたことになります。子育ては楽しく、しばらくは育児に専念しようという思いもありました。

――そのような暮らしから、また働きに出ようと考え始めたのは、いつ頃ですか。

一番下の子どもが幼稚園に入る辺りですが、断続的に社会復帰したい気持ちはありました。育児とは、とても貴重な経験であり、大事な仕事だと思ってはいるものの、それはやりきれない瞬間の連続です。たとえば、「この時間までに部屋を片付けよう」「書類を用意しよう」と思っても、子どもからの「ねえ、ママ」の呼びかけに遮られて最後までできなかったり、子どもを寝かしつけた後に再開しようにも一緒に寝てしまったりと、自分で決めたタスクを達成できない状態が、ずっと続くのです。この経験は人生初めてであり、大きなストレスになっていました。さらに、育児とは成果に対する評価も報酬もない世界です。折につけ、独身の頃のように目標を持ってそれを達成する感覚を味わいたい、とずっと思っていました。

――その思いを実現しようと、いよいよ具体的なアクションを起こすわけですが、キャリア復帰までの道のりはいかがでしたか。

10年のブランクがあったので、少し緩やかな仕事から始めようと事務を中心に仕事を探し始めました。できることなら、すぐに正社員として働きたかったのですが、現実は厳しいものでした。半年ほど活動しましたが、書類選考がなかなか通らず、たとえ面接にこぎつけても、打診されるのはアルバイトやパート社員でした。「そんなに小さなお子さんが3人いる女性を採用したことはありません」と、言われたこともあります。こんなにも、次のキャリアで苦労するとは思いもしませんでした。

ただ、私にもおごりがありました。5年近く全力で仕事に打ち込んできた経験もあり、一般事務は経験不問も多く、自分にもできるとタカをくくっていたんです。けれども、履歴書に反映される情報は、10年の空白です。それを見ると、採用する側もリスクを感じて当然だと思いましたし、さらに小さい子どもの存在は何にも勝るデメリットのようで、現実を突きつけられました。

当時は、「これからの人生、働く選択肢はパートしかないのだろうか」「私という個人に魅力は無いのだろうか」、もっというと「私は価値のない人間なんだろうか」と、その時々で気持ちのグラデーションはあるものの、ネガティブなことばかり考えていました。

――その後、どのようにして現在とつながるのか聞かせてください。

周りに期待され、必要とされたい思いから正社員を希望していたのですが、難しいと感じたので派遣社員として働くことにしました。しかし、この雇用形態はそういうことを一切期待されておらず物足りなさを感じたので、再び就職活動を行い、別の会社に契約社員として入社しました。そこはとてもいい会社だったのですが、時代はコロナに直面します。当時は外勤をしており、「子ども3人がずっと家にいるのに母親は不在でいいのか」「いくら働きたいとはいえ本業は母親じゃないか」と葛藤するようになり、退職を選びました。その後、在宅勤務をしながらフルタイムで働ける仕事を探していたところ、うるると縁があり、業務委託として入社することになります。

会社からは面接時、「当社が提供するソリューションを裏で支えているのは、子育てや闘病、介護などを理由に、いわゆるフルタイム・フル出勤のような働き方を選べないものの、社会参加に強い意欲を持つ方たちです」と説明を受け、「まさに自分のことだ!」と大きな共感を覚えました。さらには、これまでどの会社でも「お子さんは何歳ですか?」「病気をしたときに看病する人は周りにいますか?」と必ず聞かれていたのですが、うるるは一言も触れませんでした。このことに驚きつつ、ここでなら私の思い描く働き方ができると思いましたし、実際もその通りでした。そこで、定期的に行われる上司との面談で、「正社員として働きたい」と伝え続け、現在は希望を叶えて正社員として働いています。

――正社員になってから働き方に変化はありましたか。

業務委託のときからさほど変わりません。役職を得たことでマネジメントが加わりましたが、それ以外は同じ勤務時間、同じ業務です。会社は入社当時から正社員と同じ期待を私に寄せてくれました。そこに対して、どう応えていくのかは私が挑戦したかったことなのでやりがいも大きいですし、評価もしっかりしてもらえていると感じています。

――キャリア断絶期間を経て、いま、何を思いますか。

不平不満を言いつつも思いっきり仕事のできた独身時代は恵まれていたことに気が付けましたし、葛藤や苦労があって正社員になれたからこそ仕事が楽しいと思え、成果を出したい、成長したいという気持ちにもなれるんだと思っています。10年間の断絶期間があったからこそ、情熱を持って仕事ができています。

――最後に、どんな世の中になったら、誰もが「ちゃんと働く」ことができるようになると思いますか、

当時の私のような気持ちを抱えるすべての人が、自分らしく社会で活躍できる世の中になることが理想と考えます。その一方、その人たちを支える人たちにもスポットを当てる会社が増えたらな、と思います。

そして、ライフイベントとは育児だけではありません。親の介護、自分の病気など、誰にでも訪れる可能性があることを前提に、“お互い様の精神”の根付いた世の中になるといいですよね。その点、うるるは子育て世代の社員も多く、若手社員も「いずれ自分も関係することだ」という当事者意識が強いので、理解が大きいと感じています。

最後の支えになるのは、仕組みや制度を超えた「人の想い」ではないでしょうか。いろいろな見方、考え方があることを前提に、相手を想う気持ちや自分に置き換えて想像することを大切にしたいです。

終わりに

本ファクトブックからは、日本において女性が社会で働くことは一般的になったにもかかわらず、家庭との両立、世の中の風潮、さらには税制等を理由に、働き方を制限せざるを得ない女性は、依然として多いことが分かりました。その一方、インタビューに登場した森田のように、「人に期待され、自分が成長する喜び」を求めて、意欲的に働くことを希望する女性も多くいます。森田は派遣社員としてキャリア復帰したときのエピソードを、このように語ってもいます。

「10年のブランクは大きく、難なくこなせると思っていた事務の仕事も、はじめはまったくできませんでした。自分よりも若い同僚に溜め息をつかれたり、指摘されたりして、毎日泣きながら帰宅していました。それなのに、次の日になると仕事のできることが心から嬉しくて、ワクワクしながら通勤していました」

社会全体で人の能力を最大限に活かすには、この森田のように働きたいという強い意志を持ち、ブランクや困難を乗り越えて能力を発揮し、働くこと自体に大きな価値を見出している人こそが、一番の推進力となるのではないでしょうか。自らモチベーションを生み出し、高いパフォーマンスを持続することで周囲にも良い影響を与える人材は、どの組織にとってもかけがえのない存在です。

少子化が進む日本は、女性に対して「出産・育児」と「家庭内外での労働」の両方を求めていますが、それを受け止める企業側の体制や社会の理解はまだ追いついていません。また、最も身近な社会である「家族」においても、女性がより自分らしく生きていくための環境を整備する余地は大きいといえるでしょう。

まとめ

・日本では、15歳以上の女性の半分以上が就業している

・しかし、25~29歳をピークに正規雇用で働く女性は減少している

・多くの既婚女性が非正規雇用を選ぶ理由として、「家庭との両立」と「年収の壁」が挙げられる

・国や自治体、企業は、誰もが働きやすい環境整備を積極的に進めている

・家庭においても、家事や育児負担を軽減する取組をさまざまに考えることができる

■参考・出典

※1 埋蔵労働力資産 | 株式会社うるる

https://www.uluru.biz/mlp

※2 厚生労働省「令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況 P.5

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/dl/kekka.pdf

※3 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査(令和6年9月調査)」

https://survey.gov-online.go.jp/women_empowerment/202502/r06/r06-danjo/#sub11

※4 鳥取県デジタル専門人材育成プログラム | プログラミング

https://www.digital-tottori.com/

※5 箕面市役所事業所内保育所について/箕面市

https://www.city.minoh.lg.jp/syokuin/saiyoushiken/saiyou/jigyousyonaihoikusyo.html

※6 朝型勤務|伊藤忠商事株式会社

https://www.itochu.co.jp/ja/about/work_style/case01/index.html

※7 LIXILでの働き方|キャリアサポート

https://www.lixil.co.jp/corporate/recruit/life/careerdev/

※8 ダイバーシティ・福利厚生|テイジン新卒採用サイト|採用情報|帝人株式会社

https://www.teijin.co.jp/recruit/fresh/program/diversity/

※9 カムバック制度 | 株式会社ゲオホールディングス

https://geo-recruit.jp/comeback/index.html