業界研究⑧卸売・小売業界の人手不足を考察します!~「オープンファクトブック#15」

みなさん、こんにちは。うるる取締役 ブランド戦略部長の小林です。

私たちは「労働力不足解決のリーディングカンパニー」として、日本が抱える深刻な社会問題である労働力不足問題と日々向き合っています。その活動の一環として、当問題の実態や私たちの生活への影響について多くの方に知ってほしいと願い、「オープンファクトブック」を実施しています。

ここでは労働力不足にまつわる実態、課題、展望などを解説していきます。

業種ごとに労働力不足を考察する本シリーズ。

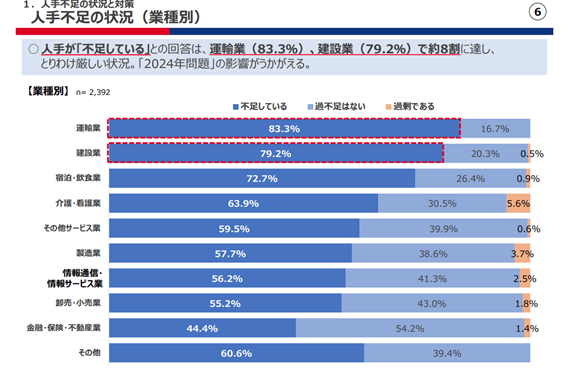

8回目の今回は、日本商工会議所・東京商工会議所が2024年9月に発表した「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」の中から生活者にとって身近な「卸売・小売業」を取り上げます。

https://www.jcci.or.jp/20230928_diversity_release.pdf

「スタッフのシフトが組めないため、お休みします」「人手不足のため、18時までの時短営業となります」。お店の軒先で、このような張り紙を見かけることも珍しくなくなりました。

また、コンビニチェーンでレジを担当する外国人の姿も、いまでは当たり前の光景です。

キャッシュレス決済やセルフレジの導入などDXの進む卸売・小売業ですが、実際の人手不足感はどうなのでしょうか。今回も、その原因や解決の一手を探っていきたいと思います。

なお、後半は「小売業の人手不足」をテーマに、株式会社サッポロドラッグストアー ストアオペレーション本部 本部長 安士貴雅様に行ったインタビューをお届けします。

目次

卸売・小売業界を取り巻く現状

一般に「卸売」とは、メーカーや輸入元から商品を仕入れ、それを小売事業者に販売する業態です。その商品を店頭やECサイトを使って生活者へと販売するのが「小売」の役割です。

しかし、現在は流通の多様化が進み、卸売事業者が個人向け販売に参入したり、小売事業者がメーカーと直接取引を行ったりと明確な住み分けは薄れつつあります。

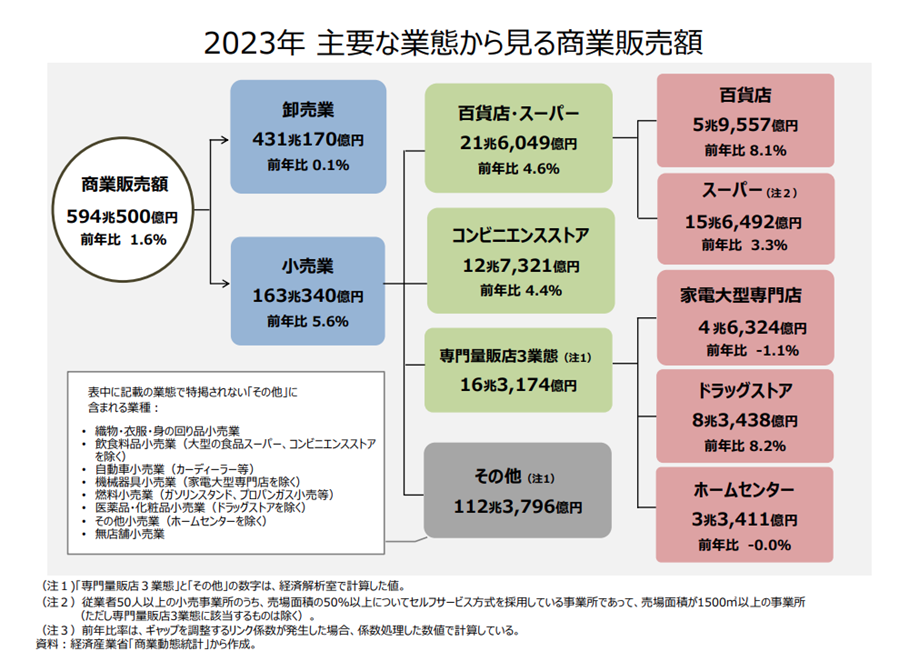

経済産業省の資料によると、2023年の商業販売額は下記のとおりであり、多くのプレイヤーによって巨大なマーケットが形成されていることが分かります。

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/pdf/h2amini166j.pdf

さて、総務省の「労働力調査」(※)によると、2024年12月現在、卸売・小売業には1040万人が従事しています。これは労働者人口6965万人のうちの14.9%にあたり、製造業(1053万人)に次ぐ大きな数字です。

しかし、コロナ前にあたる2019年は労働者人口6886万人に対し、従事者は1059万人であり、就業者割合(15.4%)は、わずかながらポイントを落としています。

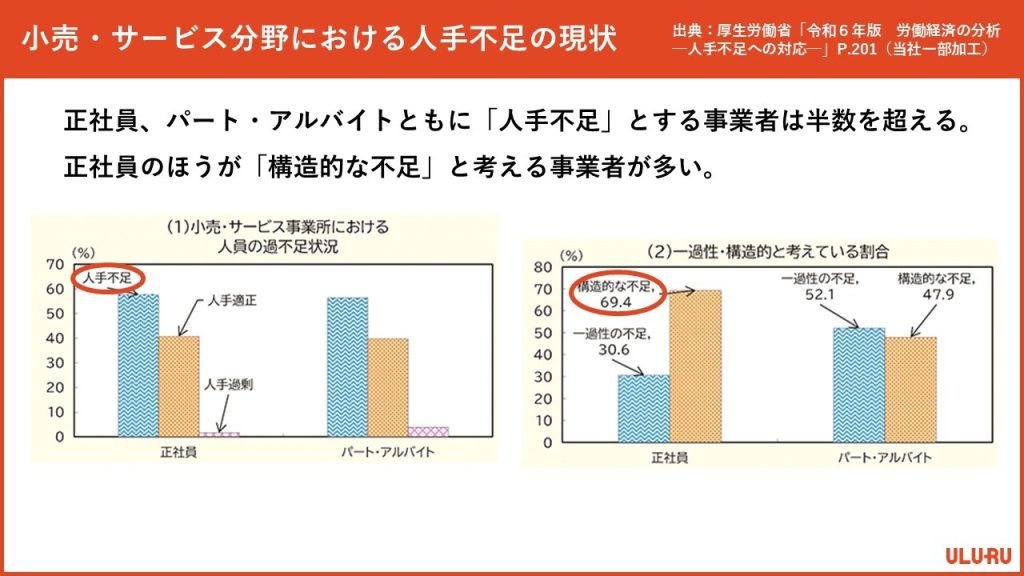

続いて人手不足感ですが、厚生労働省の調査「令和6年版 労働経済の分析─人手不足への対応─」において、正社員、パート・アルバイトともに「不足」と回答する小売・サービス事業者は半数を超えています。これは冒頭に紹介した日本商工会議所・東京商工会議所の調査と同様の結果が出ているといえるでしょう。

なお、この調査では正社員の人手を「構造的な不足」とする事業者が7割近くに上っており、パート・アルバイトと比べて採用の難しさを物語っています。

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/24/dl/24-1.pdf

将来的な人手不足はどうなるのでしょうか。

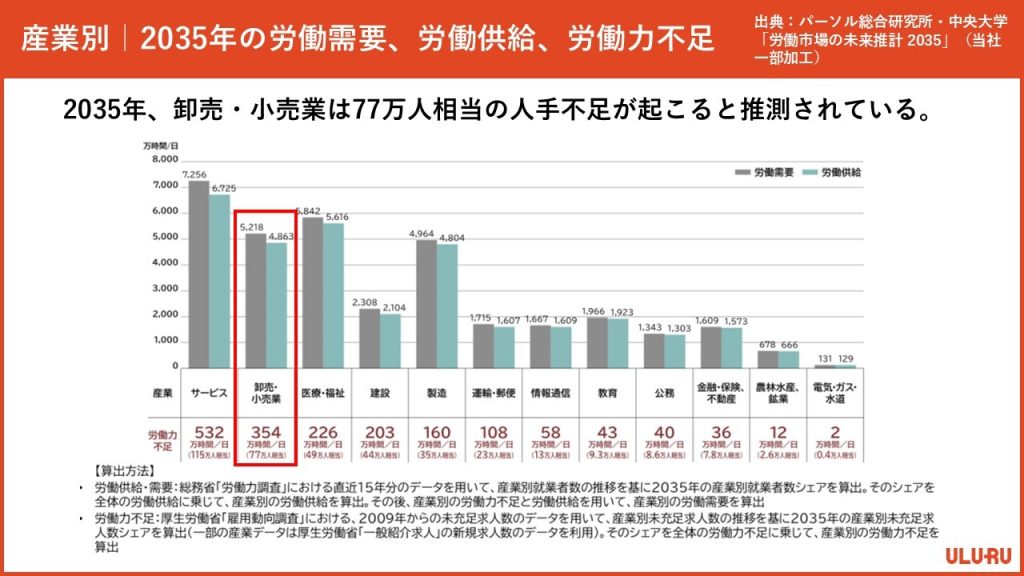

パーソル総合研究所が2024年10月に発表した「労働市場の未来推計2035」では、2035年には77万人相当の人手不足が起こると推測されており、サービス業の次に深刻度が高くなっています。

https://rc.persol-group.co.jp/news/202410171000.html

人手不足を引き起こしている要因

卸売・小売業の人手不足にはさまざまな要因が考えられますが、ここでは「賃金の低さ」「不規則な勤務体系」、そして「ストレスのかかる業務の多さ」を取り上げます。

・賃金の低さ

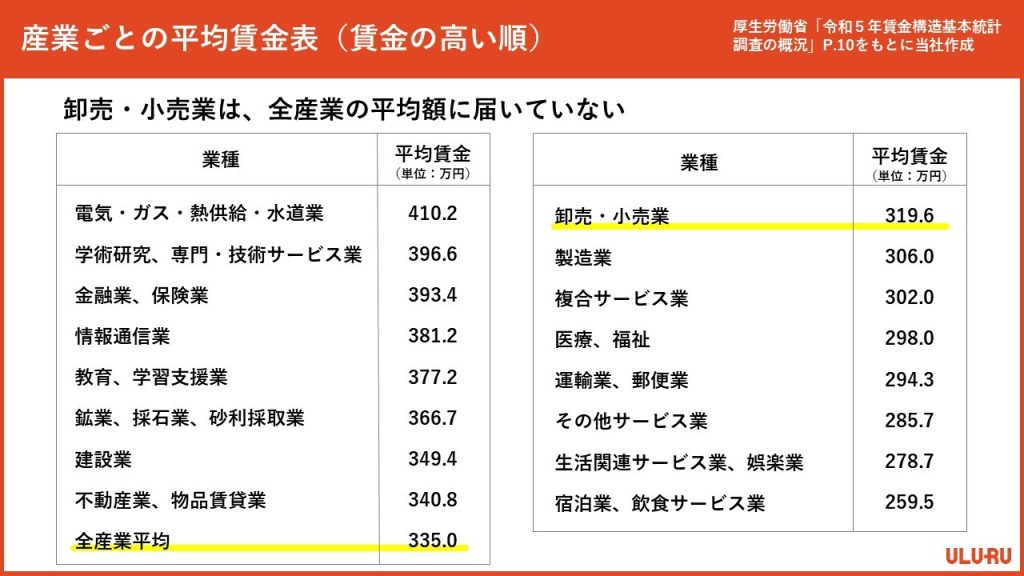

下記の表は、厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」をもとに、賃金を高い順に並べたものです。卸売・小売業(319.6千円)は、全産業の平均賃金(334.9千円)に届いていないことが分かります。これは卸売・小売業が薄利多売のビジネスモデルであり、利益率の低さに耐え、仕入価格の値上げに備える必要から、固定費である人件費を抑止する傾向にあることが一つの理由として挙げられそうです。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/13.pdf

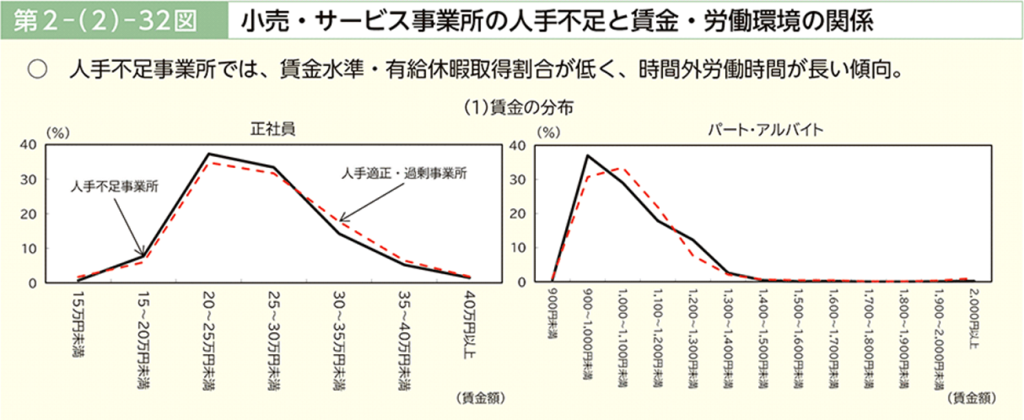

なお、先の厚生労働省の調査では、人手不足事業所は賃金水準が低い傾向にあることが分かっており、賃金と人手不足の関係が指摘されています。

出典:厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析─人手不足への対応─」P.203

出典:厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析─人手不足への対応─」P.203https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/24/dl/24-1.pdf

・不規則な勤務体系

小売店舗は売上の期待できる土日祝日も営業することが多く、勤務体系もこれに合わせてスタッフ間の不公平感が出ないようシフト制を採用することが一般的です。しかし、従業者にとっては勤務曜日や勤務時間が不規則ゆえ、「生活リズムを整えにくい」「家族や友人と過ごす時間が取りづらい」などの理由から敬遠される傾向にあります。これは24時間営業の業態であれば、なおさらです。

卸売事業者も同様であり、早朝に行われるせりへの参加や小売店の開店時間または閉店時間に合わせた出荷・納品のため、昼夜逆転の勤務をしいられるケースがみられるほか、納品トラックの運転、搬入作業といった肉体労働も多く、心身ともにハードワークが行われています。

人手不足によって勤務体系の柔軟性が損なわれ、さらには残業が発生するような状況になってしまうと「プライベートを充実させたい」「体力的に厳しい」といった考えにつながり、離職に至るケースも出てくることでしょう。

・ストレスのかかる業務の多さ

上述した不規則な勤務体系や商品の運搬・陳列といった肉体業務のほか、現金の取扱い、最近ではカスタマーハラスメントへの対応など、従事する人は緊張感とストレスの高い業務にあたっています。これらによるプレッシャーが極限に達した場合には離職という選択肢が出てきたとしても不思議ではないでしょう。

卸売・小売業の人手不足解決に向けて

構造的な課題や卸売・小売業ならではの業態や業務が人手不足をもたらすリスクのあることが分かりました。解決に向けて、どのような策を検討できるのでしょうか。

ここでは、企業の事例を交えながら考えてみたいと思います。

1.業務のDX化

就業人口の多い卸売・小売業にとって、業務のDX化は言わずもがな一番に検討したい領域です。冒頭でも話題にしましたが、近年は無人レジやキャッシュレスレジを導入する事業者が増えてきました。これは大手小売店やコンビニチェーンのみならず、全国に点在する道の駅や、書店、調剤薬局など、さまざまなところで見かけることができます。

キャッシュレスレジは、レジ業務を省人化できるだけでなく、煩雑なレジ締め業務を無くし、月末の売上集計・管理にかける時間を大幅に短縮できるなど、人手不足を補う助けになります。また、最近では『イオン』の『レジゴー』、『トライアル』の『スキップカート』のように、お客自身が商品のバーコードを読み込み、専用レジで会計を済ませるサービスもあります。これは小売側の業務負担を減らせるだけでなく、お客にとっても「レジ待ちの時間が短くて済む」「買い物しながら合計金額を把握できる」などのメリットがあり、新しい買い物体験を提供するものになっています。

このほか、卸売事業者も関係するバックヤードの取組として、自律走行搬送ロボット(AMR:Autonomous Mobile Robot)の導入による、ピッキング作業や仕分け作業の自動化も人手不足解決を期待できるプロダクトです。『Amazon』や『ニトリ』が導入しています。小売の現場でも、商品の搬入や店頭への品出しといった従業員の肉体的負担を助け、作業効率を高める存在として注目されています。

いずれも初期コストはかかるものの、長期的には業務効率化とコスト削減につながるため、導入を検討するメリットは大きいといえるでしょう。

2.陳列の工夫

たとえば、『業務スーパー』『ミスターマックス』など、ディスカウントを売りにした小売店では、カゴ台車やダンボールに入った状態のままの商品を店頭に置くことで、陳列にかける業務をカットしています。また、お菓子売り場に代表されるような輸送箱と陳列箱を兼ねたシェルフレディパッケージも多く見かけるようになり、品出し時間の短縮によって業務効率を高めています。

このようにDXに頼らなくとも、これまでの慣習を見直す発想もまた、人手不足を解決できる助けとなるはずです。

3.働き方の多様化

採用活動のさらなる積極化や工夫も検討の余地がありそうです。

たとえば、募集時の賃金の引上げ、ダブルワークなど柔軟な働き方のできる制度づくり、シニア層をはじめとする募集年齢の拡大などが考えられます。加えて、既存の従業員の働きやすい環境づくりも大切です。たとえば、『ベルク』では2023年よりレジ用のイスを導入し、従業員の身体的負担を軽くする取組を行っています。また、『サミット』や『ドン・キホーテ』のように、髪型や色、ネイルのデザインなど身だしなみのルールを緩和し、それぞれの個性を認めることで従業員のモチベーションを高め、さらには採用の拡大にもつなげる事例もみられています。

このほかにも能力給の導入等による賃上げや、効率化による時間外労働の減少と社員の負担軽減などにも努めることで、採用活動や人材定着に良い影響を及ぼすことが期待できそうです。

小売業の人手不足~サッポロドラッグストアー社 安士貴雅氏に訊く

ここからは「小売業の人手不足」をテーマに、株式会社サッポロドラッグストアー ストアオペレーション本部長 安士貴雅様へのインタビューをお送りします。

安士貴雅(やすし・たかまさ)氏ご経歴

2001年、株式会社サッポロドラッグストアー入社。

店舗勤務を経てエリアマネジャーとして全道、沖縄を担当。 その後、店舗業務改革や商品部のバイイング・業務改善を担当。 2020年より道北・道東エリアのゼネラルマネジャーを務め、2022年から札幌圏の店舗・調剤運営の統括と、店舗運営のローコストオペレーション担当責任者を兼務。 2024年、ストアオペレーション本部長に就任し、全店舗の運営を統括。

――まずは、御社の事業や御社の属するドラッグストア業界について聞かせてください。

当社は、地域に根差したドラッグストアチェーン『サツドラ(https://satudora.jp/)』を、北海道全域および福岡・沖縄で200店舗(2025年4月現在)展開しています。

また、「ドラッグストアビジネスから地域コネクティッドビジネスへ」をビジョンに、プライベートブランドの開発や地域連携など多角的な事業を展開しており、インバウンド事業にも積極的に取り組んでいます。

私たちの属するドラッグストア業界は、従来の医薬品・化粧品にとどまらず、生鮮食品、日用雑貨など日常生活に必要な幅広い商品を取り扱う業態へと変化しており、もはや「ドラッグストア」の一括りでは語れません。

これは人口の少ないエリアでも店舗運営を成り立たせていくための施策であり、ホームセンターをはじめ他業態でも多く見られています。そういう意味では、小売業は業態差がなくなってきていると感じています。

こうした状況のため、品揃えの多さから品出しは重労働であり、多くの商品知識を求められる側面もあります。また、さまざまなお客様が来られるためレジも忙しく、トラブルや苦情などの対応も多いのが現場の状況です。

――御社では人手不足を感じていますか。

採用には常に課題を感じていますし、人手不足の背景や構造はオープンファクトブックにも記載の通りと認識しています。

当社の場合、札幌などの都市部はまだ人材がいるものの、1万人未満の地域では人口減少により労働力の確保に苦労しています。パート社員も募集をかけても応募がない、採用してもすぐに離職するケースが増加しています。

――離職の背景として、どのような事象が挙げられるのでしょうか。

先述した業務の多さ(品出し・レジ・接客)や、イメージとのギャップが考えられます。

「ドラッグストアの仕事」と聞くと、化粧品や医薬品の扱いがメインのように思われがちですが、実際は品出しが業務の半分を占めますし、レジに呼ばれたら走って向かったりと何かと重労働ですので、想像との違いを感じる人は多いようです。

――小売業特有の課題はありますか。

製造業と異なり、コストを価格に転嫁しにくいことから、人件費上昇への対応に難しさがあります。たとえば、10年前は時給748円でも採用できていましたが、現在は1000円以上に上げても人材確保が困難です。加えて、働き方の多様性からシフト制の勤務体系や長時間労働が敬遠されているとも感じています。

同業他社でも状況は似ており、採用難と人件費上昇は経営の大きな課題ではないでしょうか。

――続いて、人手不足解消のための御社の取組について聞かせてください。

当社では、「アウトソーシング」「DX活用・業務効率化」「採用・教育」「労働環境の改善」の四つを軸に取り組んでいます。

・アウトソーシング

2021年12月より流通小売業に強みを持つアウトソーシング事業者に品出し業務を委託することで、社員・パートの負担を軽減しています。

その結果、店舗スタッフはレジ業務や顧客サービスにパフォーマンスを割けるようになりました。導入と同時に人員配置の最適化を図り、例えばそれまでの5人の運営体制から3人へという風に省人化も実現しています。

加えて、スキマバイトサービス『タイミー』も利用しています。北海道エリアでは他社に先駆けて積極的に活用してきた経緯からマッチング率は100%であり、必要な時に必要な人数の確保ができています。優秀な方には「スポットではなく長期で働きませんか?」と声をかけることを店長やブロックマネジャーにも徹底し、直接雇用にもつなげています。

・DX活用・業務効率化

発注・在庫管理の自動化、セルフレジといったデジタルツールを導入しているほか、品出し動作を楽に行えるスライド棚、商品を大量に運べる長台車やキャリーなど、アナログツールの活用も推進しています。同時に、効率の良い作業法や道具動作手順といった「動作経済」に関する社員教育も行っています。

・採用・教育、エンゲージの見直し

このたび地方採用の強化策として、地元高卒生や地方専任職の採用を再開しました。また、退職者が再就職できる『ウェルカムバック制度』は以前から導入しています。このほか、年代別集合研修や外部研修の活用による教育投資にも力を入れています。

今後は、社員のエンゲージメント向上を目的としたサーベイ、オンラインカウンセリングの導入を予定しています。

・労働環境の整備

2010年に設置した『ハタラキカタカエル委員会』では、月に1度、ユニオン、人事、運営部、役員の四者が今の働き方における課題や改善策を議論しています。上述した当社の福利厚生や社内制度のほとんどはこの場から生まれたものになります。

この3月に導入した『新サツドラスタイル』は服装や髪色の制限緩和を図るものですが、これもその一つであり、社員から好評です。

――いま挙げていただいた各種お取組の結果として、現れている効果はありますか。

当社は、社員と対話をしながら他社に負けない働きやすい会社をつくってきました。

地方採用がうまくいかない時代は、総合職の社員に現地に赴任してもらい、なんとか頭数を揃えて店舗を運営するスタイルが常で、品出しやレジ対応といった作業に一日中追われる社員が10%ほどに上っていました。

しかし、アウトソーシング事業者の導入によって人員の効率化が図れ、社員にマネジメント業務を学べる環境を用意できるようになりました。こうした働き方の改革が、社員のやりがいにつながっていると感じています。

――人手不足解消に向け、業界や国はどのような取組が必要とお考えでしょうか。

足元では交通費の高騰や就業時間の制限が人材確保の障壁になっています。地方は自家用車が必須であり、住宅も限られていて家賃も高いのが現状です。地方に人が住み続け、働き続けていくために、まずは交通網の維持・整備が必要と考えます。

加えて、柔軟な雇用制度の導入が挙げられます。

なかでも、現在の国会で議論されている『103万円の壁』の見直しは、私たちにとって切実な問題です。小売業の実態に即した労働規制の適用、最低賃金上昇にともなう企業負担の軽減も、ぜひ実現してほしい政策の一つです。さらには、業務効率化や人材育成、採用に関する補助金・助成金の拡充、地域Uターン施策、外国人労働者の確保も小売業を存続させていくうえで外せない施策になると考えます。

このほか、教育機関との連携強化による職業訓練の実施や専門スキルの育成強化、そして小売業の魅力発信による若年層の就業意識を高めることもまた、業界にとって必要ではないでしょうか。

――最後に「小売業の人手不足」と対峙するための心構えとして感じていることを聞かせてください。

人手不足が叫ばれて久しいですが、実は人手不足ではない働き方やオペレーションの取り方が世の中にたくさん眠っています。これらをいかにコストを抑えながら使い切るのかが、人手不足に立ち向かうためのセオリーではないか、と思っています。

直接雇用の方に安定して働いてもらえる状況をつくるに越したことはありませんが、人手不足は待ったなしの時代ですから、アウトソーシングを活用しながら労働力を確保していく必要を感じています。当社も『タイミー』をはじめとするアウトソーシングの比率は今後ますます高めていくことになると思います。

ただ、アウトソーシングの活用を考えたとき、コストの視点から「パートを増やせないのか?」の声が社内から上がるかもしれませんが、採用難の問題を考慮すると「そもそも人が雇えるのか?」の視点が重要です。

小売業にとって最大のリスクとは「店舗を開けられないこと」です。そうならないためには、人を「雇う」「育てる」「減らす」のバランスが重要であり、業界全体で働き方の変革を進める必要があると感じています。

終わりに

卸売・小売業は、生活にあまりにも身近であり、私たちも享受しているサービスを当たり前のものとして受け止めてきたように思います。しかし、その裏には業界特有のコスト構造をはじめ、人件費や物価の高騰、過疎化、少子化を起因とする人手不足といったさまざまな課題があり、それらを「企業努力」という名目の下、各事業者や従業員の方があらゆる工夫を凝らして改善を図り、私たちの利便性を守っているのが現状です。

こうした種々取組のなか、サッポロドラッグストアー安士様のお話にあった「アウトソーシングの積極活用」は、これからの小売業の生命線であり、たとえば深夜早朝のシフト設定、アクティブシニアが無理せず働ける業務づくりと環境づくり、繁忙期のスポット活用など、働きたい人の条件を満たす雇用条件をつくることは、一つの突破口になるのでは、と考えます。

私たち生活者にとっても、インターネットの世界を含めた「買い場」は衣食住を満たすための必要不可欠な場所であり、経済活動の最たるものでもあります。インバウンド需要もますます高まる日本にとって、卸売・小売は重要な産業の一つに違いありません。各事業者の工夫と努力に、私たちもまた賛辞と応援の気持ちを寄せていきたいものです。

まとめ

・卸売・小売業界には、労働者人口の約15%にあたる、1040万人が従事している。

・厚生労働省の調査によると、正社員、パート・アルバイトともに「不足」とする小売・サービス事業者は半数を超え、正社員の人手を「構造的な不足」とする事業者も7割近くに上る。

・2035年、卸売・小売業界では77万人の人手不足が起こる、とパーソル総合研究所は推測している。

・卸売・小売業界の人手不足の要因として「賃金の低さ」「不規則な勤務体系」「ストレスのかかる業務の多さ」が挙げられる。

・卸売・小売業界の人手不足の解決策として、DXの活用のみならず、たとえば店舗オペレーションの効率化、就労者の業務負担軽減や就業規則の緩和が考えられる。

■参考・出典

※1 総務省統計局「労働力調査2024年(令和6年)12月分」 https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf

※2 厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析─人手不足への対応─」P.201 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/24/dl/24-1.pdf

※3 パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計 2035」 https://rc.persol-group.co.jp/news/202410171000.html

※4 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」P.10 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/13.pdf

※5 厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析─人手不足への対応─」P.203 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/24/dl/24-1.pdf