労働力不足を「問題」にしてやり過ごすのか。「チャンス」と捉え直す意識の転換が、次の一手に――労働力不足問題の真の課題に向き合う

労働力不足のクリティカル・アジェンダ(真の課題)とは――。

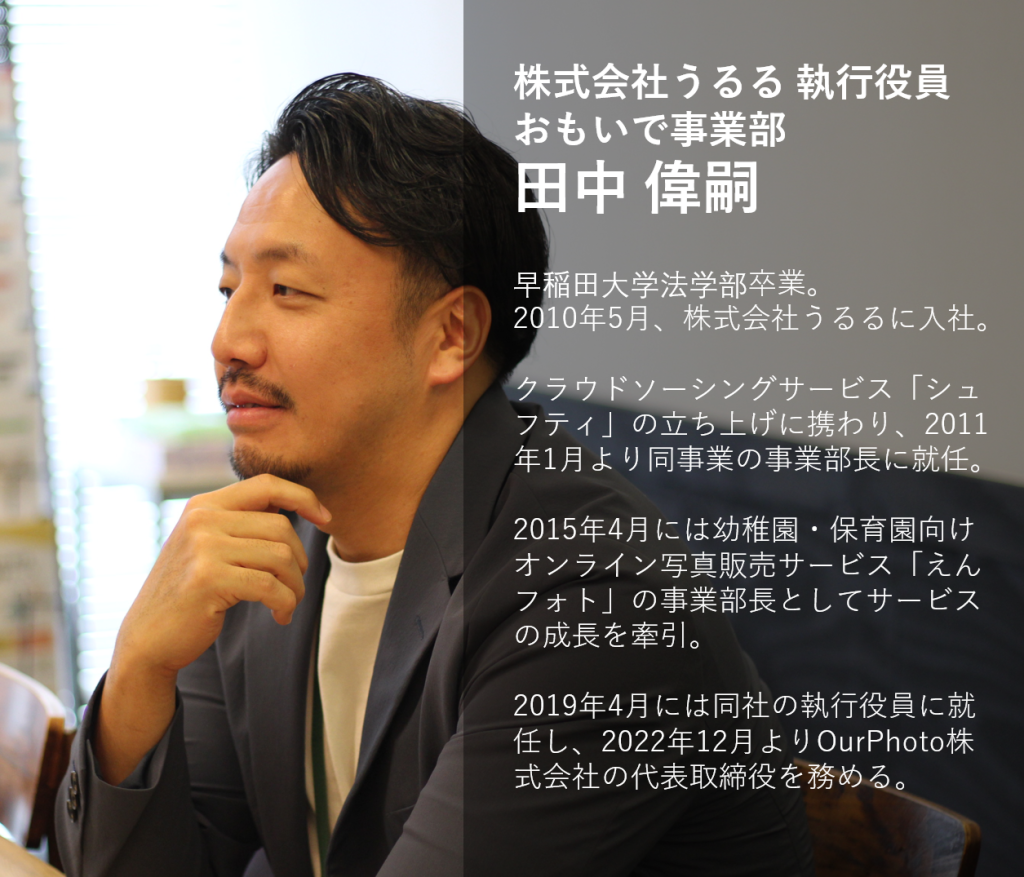

うるるの代表・星がホストとなって役員メンバーと議論し、社会に向けて問いかける<Think Critical Agenda>シリーズ。第二回に登場するのは、執行役員 田中偉嗣です。「えんフォト」と「OurPhoto」を提供するおもいで事業グループを管掌する田中にとっての、労働力不足問題のクリティカル・アジェンダとは。高い当事者意識と課題意識に裏打ちされた、田中の独自の視点にご注目ください。

幼稚園・保育園向け写真販売サービス「えんフォト」

「世界中のファミリーにもっと幸せな思い出を届けよう」

えんフォトは、WEB上で『写真展示』『販売』『購入・決済』などすべて完結する、幼稚園・保育園/保護者向けオンライン写真販売サービス。

出張撮影サービス「OurPhoto」

他にはないオリジナリティあふれる素敵な写真を撮ることができる、出張撮影サービス。web予約とデータでの写真のお渡しがシンプルかつ簡単。

目次

労働力不足問題に向き合うきっかけとなった出来事

星 まずは普段のビジネスや私生活で、労働力不足問題に直面したり、考えるきっかけになったりした出来事を聞かせてください。

田中 えんフォトを通して、実感することは日々多いですね。幼稚園や保育園の統廃合は目立ちますし、少子化が加速度的に進んでいることもひしひしと感じています。

星 えんフォト事業がスタートした当時は、待機児童問題――つまり、保育園に入りたくても入れない子どもが多いという課題をいかに解消するかが重要でしたが。

田中 いまとなっては、完全に逆の流れです。今は、子どもの数自体が減り、保育園の定員割れが問題になっています。都市部ではまだ子どもが多く感じられますが、地方ではその減少が顕著で、園が閉園に追い込まれるケースも増えています。都内でも一時期の保育園が増えすぎた反動が起こりつつあります。

先日、秋田のお客さまを訪ねた際、「秋田は少子化が国内トップなんです」というお話になったので出生数を調べたら、秋田県の出生数は第一次ベビーブーム(1947年頃)には約4万8000人いましたが、令和4年(2022年)には4000人にまで減少していました。(※)

星 つまり、わずか75年で出生数が10分の1以下になったわけですね。

田中 そうなんです。ちなみに国内全体では、ピークが第二次ベビーブーム(1978年頃)には約211万人いましたが、令和5年(2023年)には73万人足らずと3分の1なので、秋田は輪をかけて減っています。(※)とんでもない勢いで子どもがいなくなっているんです。でも、僕らのオフィスのある勝どき(東京都中央区)もそうですが、都内にいて子どもが少ないって感じることはありません。この現状を見ていると、地方から少子化が進む=労働力が小さくなるんだろうな、と感じます。お客さまからのお問い合わせの中にも「写真館が廃業したので、カメラマンを派遣してもらえるところを探しています」と書いてあるんです。これも写真館の担い手がいなくて起こることです。事業を通して労働力不足の片りんをたびたび感じています。

星 人口減少にともない産業が縮小し、労働力不足になる。でも、産業が縮小するのなら働き手も少なくて済むよね、という考え方もできます。だから、「何を担う事業にするのか」は、熟考したほうがいい。産業を維持するためのものなのか、縮小に合わせながらも新たに改善していく事業なのかって。

田中 そうですね。ただ、都内は人口が増えていることを踏まえると、都市で行うビジネスと地方で行うビジネスは、全然違う色になる気がします。そう考えると、地方で成功するビジネスを考えれば、大きなチャンスがあるはずです。

星 なるほど。あとは産業のあるところの仕事、つまり東京の仕事が秋田でできるようになると、ウィンウィンだよね。都市部では人手不足が深刻ですが、地方には働きたいけれど仕事がない人も多くいます。リモートワークやデジタル技術を活用すれば、都市の仕事を地方で担う仕組みを作ることができるかもしれません。

田中 ちなみに秋田のあと岩手にも行ったんですが、盛岡も子どもが減っているんです。でも、隣の滝沢市はそこまで顕著に減っていないそうなんですよ。理由を聞くと、滝沢市には大学と自衛隊があるから進学や就職で若い人が集まりやすいそうです。自衛隊基地が存在する都市では、雇用の提供やインフラ・公共サービスの充実、防災面での安心感から人が残り続けますし、自衛隊員やその家族が一定数存在することで急激な人口流出の抑制効果があるので、これを念頭に地方でのビジネスモデルを考えていけたらチャンスにつながる気はします。

えんフォトやOurPhotoは、地方かつ個人と関わることの多い事業なので、労働力不足問題に関しては、対企業や対都市に向けて提供しているサービス事業者とは全く違う景色が広がって見えていると感じるんですよね。普段の生活で見ているものと、サービスを通じて見え景色が全然違うので、そのギャップが深刻さと緊急度を濃くしているように思います。

労働力不足問題におけるクリティカル・アジェンダとは?

星 改めて、今回のテーマである「労働力不足問題のクリティカル・アジェンダ」について、考えを聞かせてください。

田中 労働力不足問題を後ろ向きにとらえてしまう意識こそ、クリティカル・アジェンダだと思います。そうした意識では、解決策に講じるのも後手に回りがちです。また、仮に解決策を講じたとしても「営業時間を短縮しよう」「店舗数を減らそう」といったネガティブなアクションにとどまってしまいます。しかしこの変化をチャンスととらえ、「こうすれば営業時間を維持できるんじゃないか」「店舗の半分を違う業態に変えてみよう」といった前向きな発想が生まれれば、現況をいくらでも好転させられるはずです。

星 そうですよね。現状を維持しようとするのではなく、考え方や見方を変えるということは今後不可欠だと思います。

田中 少し話題は変わりますが、アメリカでは季節の良い時期に撮影を依頼したい場合、人気のフォトグラファーの中には、報酬を入札制にする人もいるようです。一方で日本では早い者勝ちが一般的です。この違いは非常に象徴的だと感じています。日本でも利用者がその価値を認め、相応の対価を支払うようになれば、フォトグラファーもより効率的に、より価値の高いサービスを提供できるはずです。しかし、いまの商慣習だとその変化を期待するのはなかなか難しい。

星 たしかに。たとえば運動会のシーズンは高めの値段を設定できれば、フォトグラファーの生産性を上げられることになるよね。

田中 まさしく僕らも、スキルの高いフォトグラファーの報酬がより高額になるよう、様々な施策を検討しています。こうした慣習を見直すことは、業界全体の生産性向上や価値の再評価につながると考えています。

星 変わるべき部分と、変わらずに生かすべき部分、それらを整理していくのもこれからの日本にとって重要な課題となりそうです。

田中 そうですね、システムをうまく活用しながら、人にしかできないところ――感情がともなう労働は維持して、ほかは徹底的に合理化していけば、日本の良いところはそのままに世界でも一目置かれる働き方ができるように思います。

この問題にどう向き合っていくべきか ”未来への宿題 ー2030年に向けてー”

星 いまから5年後の2030年、「日本は700万人の労働力を失う」と言われており、経済成長の鈍化など、いろいろな影響が懸念されています。田中さんは、この問題に日本全体としてどう向き合うべきと考えますか?

田中 悲観的になりすぎず、変化を前向きに受け入れることが重要です。人口が減少することによって労働力が減るのは避けられませんが、それに対応する新しい仕組みや技術を取り入れることで、労働生産性を高めることは可能です。

ピンチはチャンスーー。

そういった意識を誰もが持つことが大事ですよね。ピンチをチャンスに変えるために、いまこそ積極的に動くべきタイミングです。

星 うるるのビジョンである「労働力不足の解決」も、そこに意識を向けたものですからね。

田中 僕たちはそこに勝機を見出していますし、実際に産業構造に一石を投じるような影響を及ぼしつつあると感じます。ただ、これに取り組んでいるうるるは幸せですが、僕ら1社だけが頑張っても社会の隅々まで行き届きません。一人でも多くが僕らと同じ思いで取り組むようになれば、日本はより良い社会になると思います。

編集後記

多くの事例と時事的トピックを自身の事業領域と交差させながら、豊かな発想力で労働力不足問題を自分ごと化してとらえた田中。「より良い社会は、前向きな意識から」。そう繰り返し語る、ブレない姿勢が印象的でした。

次回は、うるるの取締役であり、Govtech事業を管掌する 渡邊貴彦が、クリティカル・アジェンダと向き合います。

■参考・出典

(※)令和4年人口動態統計(確定数)秋田県の概況(概要版):https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000076202_00/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF[…]%E6%B3%81%EF%BC%88%E6%A6%82%E8%A6%81%E7%89%88%EF%BC%89.pdf

(※)秋田の人口問題レポート:https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000009318_00/jinkou02.pdf