業界研究⑦運輸業界の人手不足を考察します!~「オープンファクトブック#14」

みなさん、こんにちは。うるる取締役 ブランド戦略部長の小林です。

私たちは「労働力不足解決のリーディングカンパニー」として、日本が抱える深刻な社会問題である労働力不足問題と日々向き合っています。その活動の一環として、当問題の実態や私たちの生活への影響について多くの方に知ってほしいと願い、「オープンファクトブック」を実施しています。ここでは労働力不足にまつわる実態、課題、展望などを解説していきます。

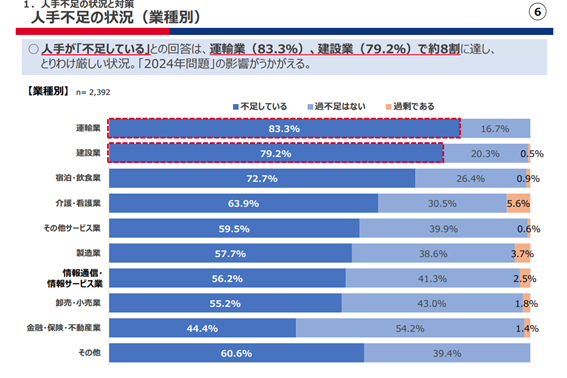

日本商工会議所・東京商工会議所は、「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」の最新版を2024年9月に発表しましたが、中小企業全体では人手が「不足している」との回答が6割を超えており(63.0%)、依然として厳しい状況が続いています。

出典:日本商工会議所・東京商工会議所(2024年9月5日)「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」調査結果 P.5

https://www.jcci.or.jp/20230928_diversity_release.pdf

今回取り上げる「運輸業」は調査対象業種の中で唯一、人手が「不足している」との回答が上昇(23年77.1%、24年83.3%)しており、深刻度がいっそう増しています。

運輸業における人手不足の原因はどんなところにあるのか、また解決に必要なアクションとしてどんなことが考えられるのか、本オープンファクトブックの中で探っていきたいと思います。なお、後半では「運輸業の人手不足」をテーマに、首都圏で運輸業を営む事業者様からの寄稿をお届けします。

目次

運輸業界を取り巻く現状

本題に入る前に、まずは「運輸業」の定義を確認しておきます。総務省の資料には、下記のような記述がみられます。

鉄道,自動車,船舶,航空機又はその他の運送用具による旅客,貨物の運送業,倉庫業,運輸に附帯するサービス業を営む事業所(以下略)

引用: 総務省資料「大分類H-運輸業,郵便業」https://www.soumu.go.jp/main_content/000290727.pdf

つまり、運輸業には人や荷物を運ぶことをはじめ、荷物を管理する倉庫や物流センターの運営、荷揚げや荷下ろし、ピッキング作業といったあらゆる業務が含まれています。なお、「運送業」は運輸業の同意語としてみなされています。

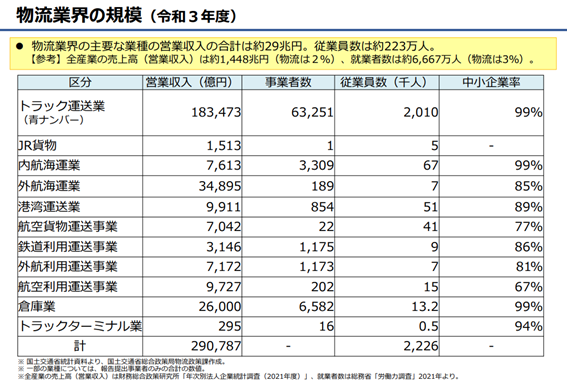

さて、経済産業省「物流を取り巻く現状と取組状況について」によると、令和3年度現在、運輸業界の従事者は約223万人いるとされており、全産業の3%にあたります。そのうち、「トラック運送業(青ナンバー)」は201万人と業界全体の9割に及び、営業収入も全体の63%を占めています(トラック運送業18.3兆円、運輸業界全体29.0兆円)。

出典:経済産業省「物流を取り巻く現状と取組状況について(2024年2月16日)」P.1

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/distribution/pdf/001_01_00.pdf

それもそのはず、日本の物流の大部分はトラック輸送に依拠しており、輸送分担率はトンベースで91.4%、トンキロベース(貨物の重量に貨物の輸送距離を乗じたもの)で55.5%にも至ります。(※1)つまりは、トラック運送業の実態を考察することは運輸業界の課題や動向の把握につながる、といえそうです。

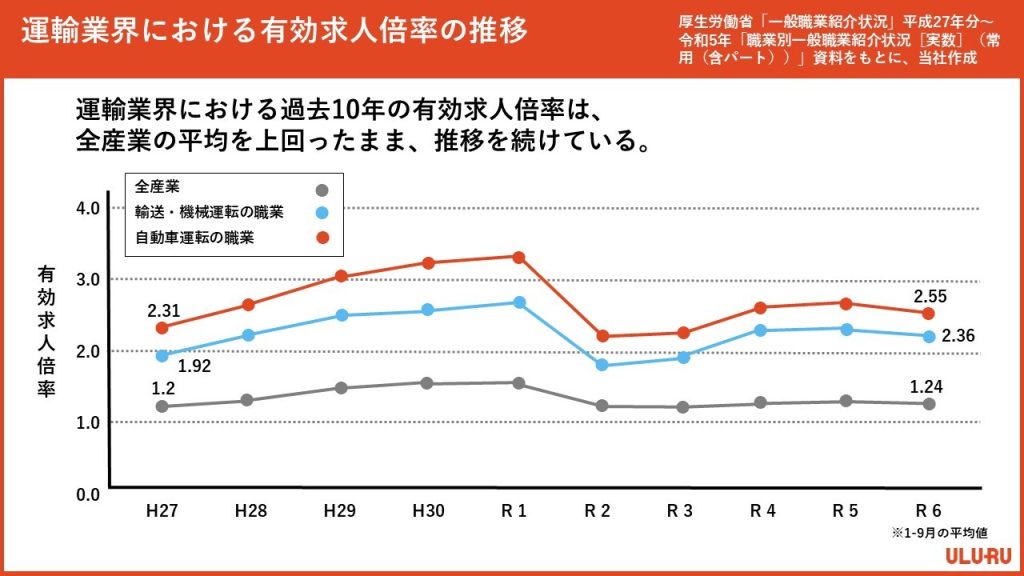

有効求人倍率も見ておきましょう。厚生労働省によると、令和6年9月の有効求人倍率は1.24倍(パート含む)ですが、職業別でみると運輸業の要の存在である「輸送・機械運転従事者」の有効求人倍率は2.20倍であり、さらに「自動車運転従事者」では2.62倍と、全職業平均の2倍を超えています。(※2)

これを時系列に過去10年分を並べたのが下記のグラフです。ご覧のとおり、全産業の平均倍率よりも高い位置で推移しており、慢性的な人手不足が続いています。

人手不足を引き起こしている要因

運輸業界の人手不足には、さまざまな要因がはらんでいます。ここでは、トラック運送業にフォーカスして考察していきます。

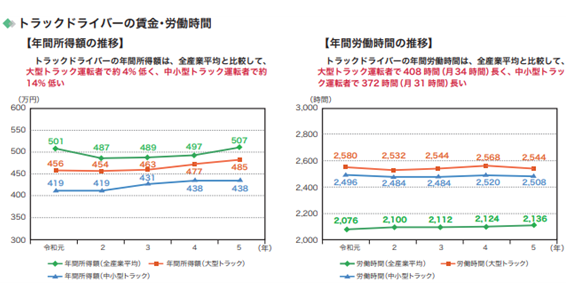

一つ目の要因は、「低賃金と長時間労働」です。

トラックドライバーは、全産業の平均年収よりも安い賃金で働いているのに加え、労働時間も長い傾向にあり、こうした労働環境が求職者から敬遠される理由として考えられます。また、緊張感の高い長時間や長距離の運転、重い荷物の積み込みや運搬など、「ハードワークが求められる」ことも二つ目の要因といえるでしょう。

出典:公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業現状と課題2024」P.16https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2024.pdf

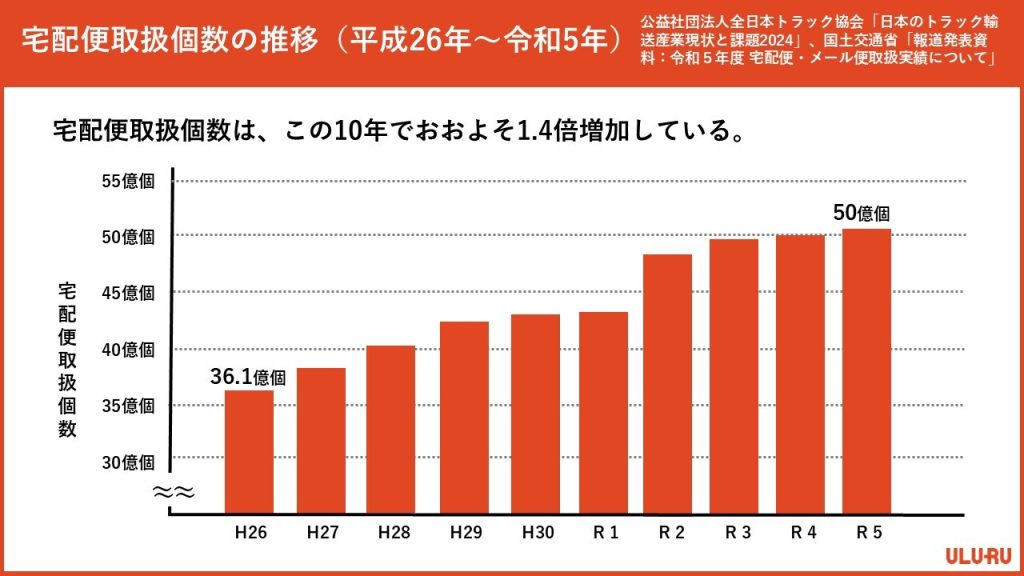

目線を変えると「EC市場の拡大」「配送に対する生活者の細かなニーズ」もまた、人手不足を引き起こしている要因に挙げられます。コロナ禍となった2020(令和2)年以降は外出自粛要請などを受けて宅配需要が急増するとともに即日配送への期待も強く、高い需要に人手が追い付かないのが現状です。また、不在による再配達が効率性を妨げる課題になっていることは、皆さんもニュースでご存じのことでしょう。実際、宅配便の取り扱い個数は年々増加しており、10年間でおおよそ1.4倍になっています。

出典:公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業現状と課題2024」P.10 https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2024.pdf

国土交通省「報道発表資料:令和5年度 宅配便・メール便取扱実績について」https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000310.html

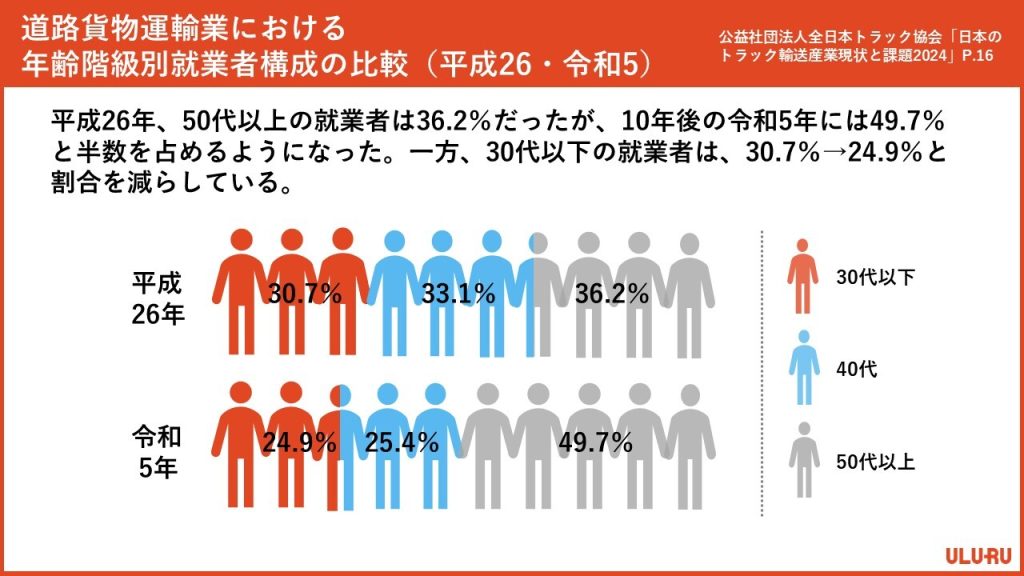

人手不足の要因をもう一つ挙げるとすれば、「働き手の高齢化」です。平成24年は3人に一人の割合だった50代以上の就業者は、令和5年現在、二人に一人を数えるようになっています。反面、30代以下の若い就業者は3人に一人から、4人に一人と割合を低くしており、若い世代のなり手の少なさもまた、人手不足を引き起こしているといえそうです。

出典:公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業現状と課題2024」P.16 https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2024.pdf

この現状に追い打ちをかけているのが、「物流の2024年問題」です。

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制(年960時間)が設けられたことで労働時間が短くなり、輸送能力の不足が懸念されています。2024年問題に対して何も対策を行わなかった場合には、2024 年にはトラックドライバー 14万人相当が、 2030 年には 34万人相当が不足する可能性がある、と国は試算しています。(※3)

運輸業界の人手不足解決に向けて

こうした課題の解決を目指し、国は令和5年6月、「物流革新に向けた政策パッケージ」(※3)を取りまとめています。この章では、本パッケージの三つのポイントである「商慣行の見直し」「物流の効率化」「荷主・消費者の行動変容」をもとに、業界関連各社の取組を紹介しながら、人手不足解決の糸口を探ってみようと思います。

1.商慣行の見直し

これには、物流負荷軽減に向けた規制の導入、納品期限や取引価格の見直し、多重下請け構造の是正、賃金水準の改善等が盛り込まれています。

物流プロセスにおいては、発荷主と着荷主間の契約で商品の内容や納品時期が決まっているため、運輸事業者が独自に効率化を図ることは困難とされています。たとえば、高速道路の脇や一般道路の高架下、または橋の上に長時間停まっている大型トラックを見かけたことはありませんか? その多くは荷主指定の到着時刻に合わせるために時間調整しているトラックです。

待機時間は労働時間でもあるため、運輸事業者にとってロスタイムとなるばかりか、長時間労働の発生原因にもなっています。こうした非効率さを見直し、生産性を向上させることで、人手不足の解決と運輸業界の魅力づくりを行うことが求められています。

その取組の一例として、飲料メーカーのサントリーHDの物流施設では、トラックが荷物の積み下ろしに利用する「バース」の数を増やし、積み荷の仮置き場を広く取るなどの取組や、トラックの受付の簡素化、施設の24時間運用などにより、トラックの滞留時間の短縮化を図っています。(※4)

2.物流の効率化

この項目には、バース予約システムやフォークリフトの導入といった設備投資、鉄道・内航海運へのモーダルシフト、DXの推進、さらには女性や若年者など多様な人材の活用や育成など、多岐にわたる内容が並びます。

その施策として、フォークリフトで一気に荷卸しするためのパレットの活用(手荷役作業の削減)、荷主事業者による積載効率の良い製品パッケージへの変更などが進むほか、DXの領域では、たとえば楽天グループがロボットによる商品配送サービスを都内でスタートしており、配送・物流の人手不足解決の一助を担っています。(※5)

また、モーダルシフトの動きとして、フェリーにトラックごと載せ、航行による荷物の配送とトラックドライバーの休憩を兼ねる動きがあるほか、新幹線を貨物列車として用いる「貨物新幹線」の検討をJR各社が進めるなど、新しい物流の手段が生まれつつあります。他方、若年労働者確保の面では、各都道府県トラック協会の会員事業者が、運転者として採用した若年ドライバーの特例教習の受講や準中型免許取得に対する支援を行っています。(※6)

3.荷主・消費者の行動変容

ここに盛り込まれているのは、消費者の意識改革・行動変容を促す取組、再配達削減に向けた取組など、私たち生活者にも関係のある内容です。

たとえば、再配達は2024年4月期時点で10.4%発生しており(※7)、宅配事業者の負担になっています。タワーマンションでは一つ運ぶのに 30 分以上かかるケースも見られている(※8)そうで、こうした課題の解決が急がれています。その点、街なかのコンビニエンスストアや駅前などでは宅配ロッカーを見かけるようになり、コロナ禍以降、マンションだけでなく戸建て住宅でも宅配ボックスが設置されるようになりました。

「置き配」も当たり前になりつつあり、再配達なしで荷物を受け取った生活者にはポイント還元するなどの施策も行われています。また、即日配送のニーズが物流業界の負担を強めている側面もあることから、余裕のある受取日を選択した場合には、送料を安くするサービスを行うEC事業者も出てきています。

新しい取り組みとしては、大和ハウスグループの大和ライフネクストが、マンションの管理員が宅配事業者の荷物を全住戸分一括で受け取り、事業者に代わって配達する「マンション内配送サービス」をスタートしています。宅配事業社は荷物の一括引き渡しによる配送の効率化、再配達率の削減を期待でき、住居者にも異なる宅配事業者の荷物を一度で受け取れる、不在の場合でもマンション内で受け取りを済ませることができるといったメリットがあります。(※9)

運輸業の人手不足~当事者の考察と取組

ここからは、「運輸業の人手不足」をテーマに、首都圏で運輸業を営む事業者さまからの寄稿をご紹介します。

—

当社は総合物流企業として運送業、倉庫業、梱包業、物流加工など、物流事業を幅広く展開しており、航空貨物・海上貨物などの国際貨物を扱う「フォワーダー」をメインの顧客としています。

現状の課題について

本オーブンファクトブックで取り上げられている運輸業界の課題は、当社も同様の認識であり、まずは自社の課題を交えながら、下記の通り内容を整理します。

1.「低賃金と長時間労働」に関する自社の問題点と課題

新しく入社する人材も少ないなか、各社募集賃金が高騰してしまったことの代償として、従業者が賃金の良い会社に転職するなど離職率が増加している。離職した人員のトラックが休車になり売上の減少などが起きている。募集をしても応募が来ない。

2.「働き手の高齢化」を打破する若手の採用に向けた他社の取組事例

若い世代には、「低賃金と長時間労働」「ハードワークが求められる」という印象が強い。そのような中、若手を集めている企業では、若者にターゲットを絞った採用サイトを展開している。見方によってはイケイケな内容にも思えるが、「格好良いユニフォーム」「同世代の多さ」「経営陣のフランクさ」などを上手く表現している。また、SNSなどの効果的な活用により、若い世代を獲得している。結果として、そのような企業に若い世代が集中しているため、若者向けの採用ページに費用をかけて変更する企業が増えてきている。

3.「商慣行の見直し」「待機の問題」(当社の取組)

基本、運賃の見直しはなかなか難しい。これは、当社が荷主との直取引ではないため、当社の顧客であるフォワーダーの交渉に頼る必要があるため。しかし、フォワーダーもビット入札した金額で請け負っていることから契約期間中の料金変更は難しく、見直す場合はフォワーダーが値上げ分を負担することになる。とはいえ、結果として顧客には「燃料高騰による燃油サーチャージ料(一部)」「待機料(待機が発生した場合)」「時間指定の場合の高速料など」を上乗せしていただけることになった。さらには無駄な待機が発生しないよう荷主に交渉いただけるようにもなった。

4.「待機の問題」

海上貨物輸送(コンテナドレージ)船社へのコンテナ搬出入待ちは慢性的であり、運用面でカバーするしかない状況にある。そのため、当社は東京港周辺にシャーシプール(Chassis Pool:コンテナを載せるトラックの台車の一時置きスペース)を設け、待機時間中にできる限りシャーシを切り離しておくなど効率化を図っている。そのため、トレーラーシャシーは車両の倍の数を所有している。なお、航空輸入貨物の輸送待ちに関しては、効率面や売上規模から判断し、顧客が困っているときのみの対応に留めており、影響は最小限である。

現在、当社は待機の多い仕事、長距離輸送の仕事は、別の仕事への切り替えを進めている。

人手不足について

当社でも人手不足は深刻です。なかでもドライバー不足は最重要課題であり、部会を立上げ、今後の採用について検討しています。

しかしながら、せっかく入社した新人が先輩社員と揉めて退職することも多々あり、人間関係の構築が難しいケースが見られています。加えて、大きなトラックを操縦する仕事のため、勘どころをつかむ難しさもあり、運転に不安の残る新人社員も存在します。そのため、「研修期間を経て社員登用するなど段階を踏むことが必要」という声も社内から聞こえています。

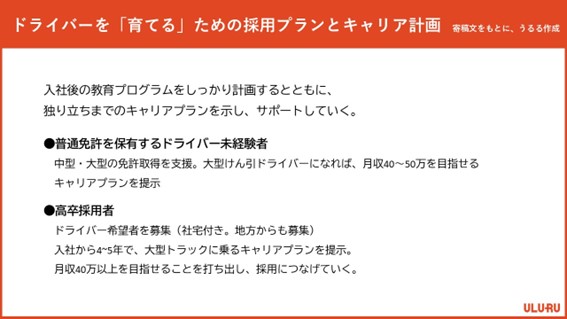

既存ドライバーの絶対数が足りていない中、プロドライバーの給与は高騰するばかりです。高齢化も進んでいることから、当社ではドライバーを「探す」から「育てる」に考え方を切り替え、人材確保を行っていくことが方針として決定しています。具体的には、下記のような取り組みを検討しています。

人手不足解決に向けた提言

最後に、全体数の少ない運送業界の人材を増やすためにも、国にはキャリアアップ助成金を充実させ、人員の底上げを応援して欲しいと考えます。業界内でもイメージアップを図る取り組みなどで盛り上げていただきたいです。

他方、低賃金と長時間労働の解消に向けては、上述の通り、物流企業からの値上げ交渉は難しいため、荷主企業に対して国が政策を立てるべきではないかと思料します。当社も荷主企業に対し、「燃油サーチャージ」「待機料」「緊急輸送料(高速料)」などの加算をお願いしていますが、荷主に対しこれらを義務化する法案などを講じてもらえれば、「低賃金」問題は解決に向かい始め、業界の魅力づくりの手立てになると期待しています。

終わりに

日本全国どこに住んでいても玄関先まで品物を届けてくれる運輸業は、日本経済の動脈であり、有事の際のライフラインでもあります。しかし、人材が確保できなければ、遠くまで荷物を運ぶ人はいなくなり、必要な時に必要なものが届かなくなるかもしれません。それどころか、人材不足が解決されないままなら、「輸送を断られる未来」も現実味を帯びてくるでしょう。

運輸業界の人手不足は、私たち生活者にとっても他人ごとではなく、事業者の自助努力だけではままならないことも寄稿文からお分かりいただけることでしょう。ただ、イノベーションや商習慣の見直しの進む業界でもあり、大金を投じなくても知恵とアイデアで改善できる余地の大きい点は一つの明るい兆しと言えそうです。

まとめ

・令和3年度現在、運輸業界の従事者は約223万人を数える。そのうち、「トラック運送業」は201万人と業界全体の9割に及んでいる。

・トラックドライバーの有効求人倍率はここ10年、平均を割ることなく推移しており、慢性的な人手不足に陥っている。

・運輸業界の人手不足は、「低賃金」「長時間労働」「ハードワーク」「ECサイトの拡大」「若手人材の不足」など、さまざまな要因が考えられる。

・運輸業界の人手不足解決には、運輸事業者のみならず、荷主企業や生活者の間接的な取組が不可欠である。

■参考・出典

※1 公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業現状と課題2024」P.4

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2024.pdf

※2 一般職業紹介状況(令和6年9月分)について |厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44547.html

※3 内閣官房資料「「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント」P.1

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/20231226_1.pdf

※4 参考:サントリーHD/ドライバーの滞留が30分に短縮、埼玉の配送センター ─ 物流ニュースのLNEWS

https://www.lnews.jp/2024/10/q1018601.html

※5 楽天、自動配送ロボットによる小売店や飲食店の商品配送サービス「楽天無人配送」を東京都晴海周辺で提供開始 | 楽天グループ株式会社

https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2024/1106_01.html

※6 令和6年度 「若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業」(全ト協) | 一般社団法人神奈川県トラック協会 オフィシャルサイト

https://www.kta.or.jp/pub/joseikin/zentokyouchuugata.html

※7 経済産業省「物流を取り巻く現状と取組状況について」P.6

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/distribution/pdf/001_01_00.pdf

※8 内閣官房資料「「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント」P.12

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/pdf/20231226_1.pdf

※9 “再配達ゼロ”のマンションを目指し、管理会社と宅配会社が「マンション内配送サービス」の実証実験を開始~物流業界における2024年問題への対応、マンション居住者の利便性向上を目指す~|マンション管理会社の【大和ライフネクスト】

https://www.daiwalifenext.co.jp/news/278.html

※10 公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラック輸送産業現状と課題2024」P.16

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/yusosangyo2024.pdf